技術士二次試験の口頭試験は、何が審査項目で、どんな事を聞かれるか把握していますか?

せっかく難関の筆記試験に合格しても、口頭試験で不合格なら翌年最初から受け直しという事も。

なので、口頭試験は確実に合格したいですね。

本記事では、その口頭試験の概要から対策まで、紹介します。

是非口頭試験対策の参考にしてください。

口頭試験で何を問われるか把握したい

筆記試験に手応えを感じたので早めに口頭試験の対策を始めたい

受験申込書を書く前に口頭試験を把握したい

▼口頭試験で問われる内容

・業務経歴の確認、質問【申込書】

・筆記試験、問題Ⅲ(orⅠorⅡ)の解答意図確認

・災害・事故・品質問題に対する意見確認

・技術士法の理解度確認

▼口頭試験の勉強方法【コツ】

・業務の詳細はなぜを自問自答する

・地雷キーワードを避ける

・技術士の倫理問題を考える

技術士の口頭試験とは?

筆記試験に合格した人が受験する

口頭試験は、筆記試験に合格した人のみ受験可能です。

筆記試験に合格していない方は、受ける事ができません。

口頭試験の日程は12月下旬〜1月中旬

令和4年の技術士二次試験の日程はこの通りでした。

| 筆記試験合格発表 | 令和4年11月1日 |

| 口頭試験(筆記試験合格者のみ) | 令和4年12月上旬~令和5年1月中旬のうちの あらかじめ受験者に通知する日 |

| 口頭試験合格発表 | 令和5年3月中旬 |

口頭試験の日程は、12月上旬から1月中旬で、部門によって少し異なります。

口頭試験の詳細日程は、筆記試験の結果通知書に記載されています。

口頭試験の合格率は80%

口頭試験のみの合格率は、技術士会からは開示されていません。

しかし筆記試験の合格者数、全体の合格者数は開示されているため、算出可能です。

令和2年度の口頭試験合格率(筆者算出)は以下の通りです。

| 部門 | 筆記合格者数 | 口頭合格者数 | 口頭試験合格率 |

|---|---|---|---|

| 機械部門 | 185 | 142 | 76.8% |

| 電気電子部門 | 134 | 124 | 92.5% |

| 建設部門 | 1333 | 1216 | 91.2% |

| 上下水道部門 | 203 | 181 | 89.2% |

| 総合技術管理部門 | 341 | 325 | 95.3% |

令和2年は少し口頭試験の合格率が高い印象ですが、約80%と考えて良さそうです。

口頭試験のみの合格率は、技術士会からは開示されていません。

しかし筆記試験の合格者数、全体の合格者数は開示されているため、算出可能です。

令和2年度の口頭試験合格率(筆者算出)は以下の通りです。

| 部門 | 筆記合格者数 | 口頭合格者数 | 口頭試験合格率 |

|---|---|---|---|

| 機械部門 | 185 | 142 | 76.8% |

| 電気電子部門 | 134 | 124 | 92.5% |

| 建設部門 | 1333 | 1216 | 91.2% |

| 上下水道部門 | 203 | 181 | 89.2% |

| 総合技術管理部門 | 341 | 325 | 95.3% |

令和2年は少し口頭試験の合格率が高い印象ですが、約80%と考えて良さそうです。

口頭試験はなぜ重要か?

口頭試験で不合格はもったいない

せっかく合格率20%未満の筆記試験に合格しても、口頭試験で落ちれば不合格です。

翌年、再度難関の筆記試験を合格する必要があります。

継続受験の心を折られやすく、注意したいポイントです。

合格率の高い口頭試験に落ちたショック

+

また難関の筆記試験を突破しなければならない事実

↓

継続受験の心を折られやすい

簡単には合格できない

口頭試験は、難関の筆記試験の合格した猛者でも不合格になります。

合格率80%だからといって、油断して受験に臨む事は避けたいです。

例えば以下の認識は危険と考えます。

だから筆記の合否を待たず準備しよう

ではどうすれば良いかというと、筆記試験の合否を待たず、可能なところから準備を進めましょう。

なお、口頭試験では次のような事を質問されると聞いています。

口頭試験で質問される内容

・業務経歴の確認、質問【申込書】

・業務詳細の確認、質問【申込書】

・筆記試験、問題Ⅲの解答意図確認

・筆記試験、問題ⅠorⅡの解答意図確認(低確率)

・ニュース(災害・事故・品質問題)に対する考え方の確認

・技術者倫理、技術士法の理解度確認

▼筆者はスタディングの技術士講座で学んでいます。こちらを参照ください。

二次試験の対策は何が正解?オススメとしてスタディングの講座を紹介>>

特に問題Ⅲの再現答案を作成してない場合は、急いで作成する事を勧めます。

口頭試験の審査基準と対策

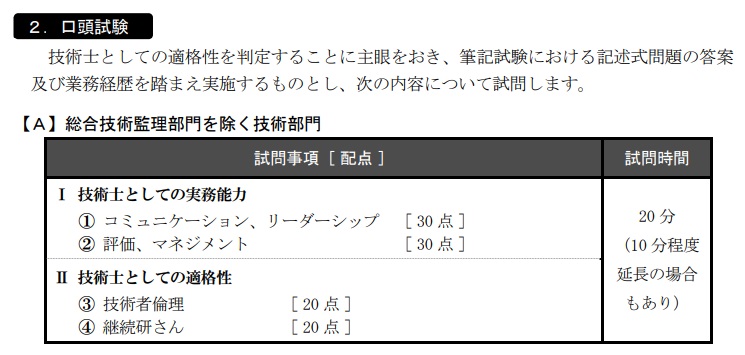

口頭試験の配点はこちらの通りです。全て60%以上で合格点です。

✔ 試験時間は20分

Ⅰ 技術士としての実務能力

①コミュニケーション、リーダーシップ [60%以上で合格]

②評価、マネジメント [60%以上で合格]

Ⅱ 技術士としての適格性

③技術者倫理 [60%以上で合格]

④継続研さん [60%以上で合格]

技術士としての実務能力

口頭試験の試問事項として、Ⅰ技術士としての実務能力について説明します。

受験申込書を確認すると、コミュニケーション、リーダーシップ、評価、マネジメントとあります。

これらは技術士に求められる資質「コンピテンシー」として技術士公式HPに明記されています。

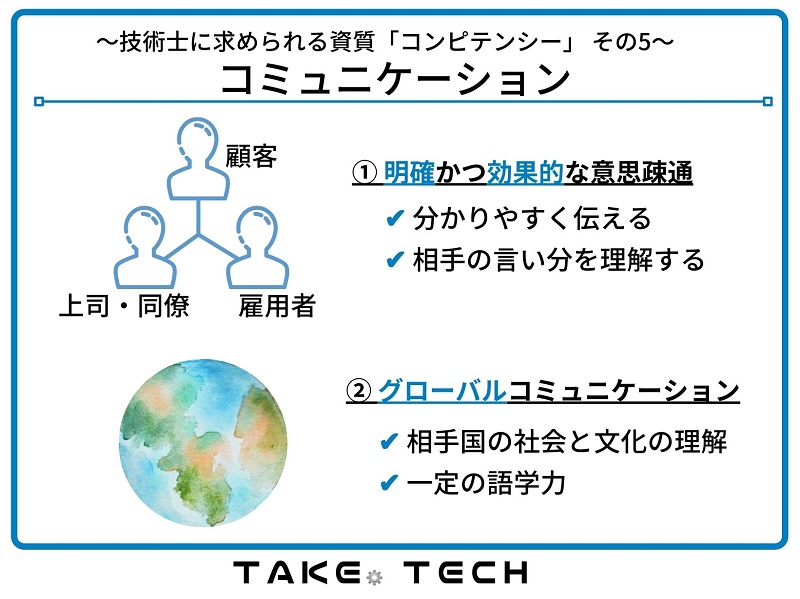

コミュニケーション

コミュニケーションとは・・・以下の通り技術士公式HPで明記されています。

・業務履行上,口頭や文書等の方法を通じて,雇用者,上司や同僚,クライアントやユーザー等多様な関係者との間で,明確かつ効果的な意思疎通を行うこと。

・海外における業務に携わる際は,一定の語学力による業務上必要な意思疎通に加え,現地の社会的文化的多様性を理解し関係者との間で可能な限り協調すること。

いかに分かりやすく相手に伝えるか。

相手の言い分を的確に理解するか。

口頭試験では、論理的で適切な会話のキャッチボールを心掛けましょう。

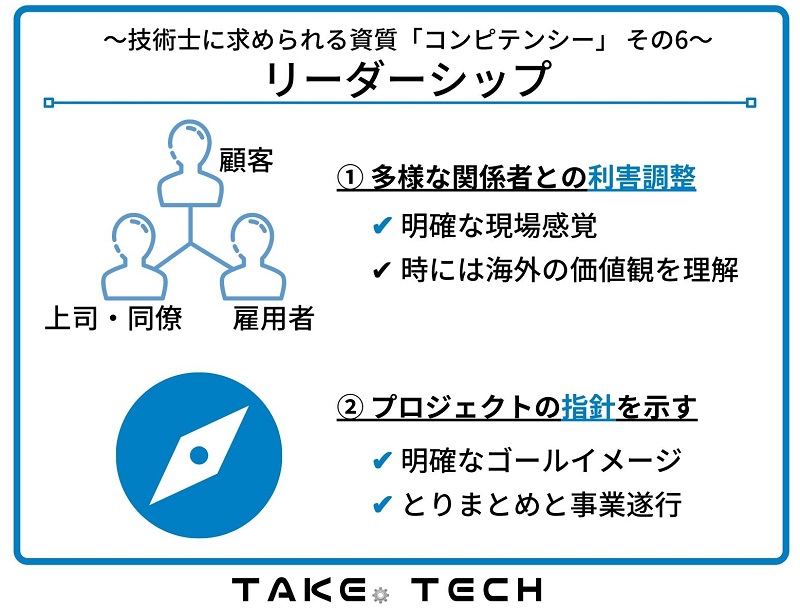

リーダーシップ

リーダーシップとは・・・以下の通り技術士公式HPで明記されています。

・業務遂行にあたり,明確なデザインと現場感覚を持ち,多様な関係者の利害等を調整し取りまとめることに努めること。

・海外における業務に携わる際は,多様な価値観や能力を有する現地関係者とともに,プロジェクト等の事業や業務の遂行に努めること。

リーダシップは、利害関係をいかに調整したか。

業務手順を説明する際、日陰にいる人にも焦点が当たる事を覚悟しましょう。

多様な関係者の利害をしっかりと考えている事を伝えると良いです。

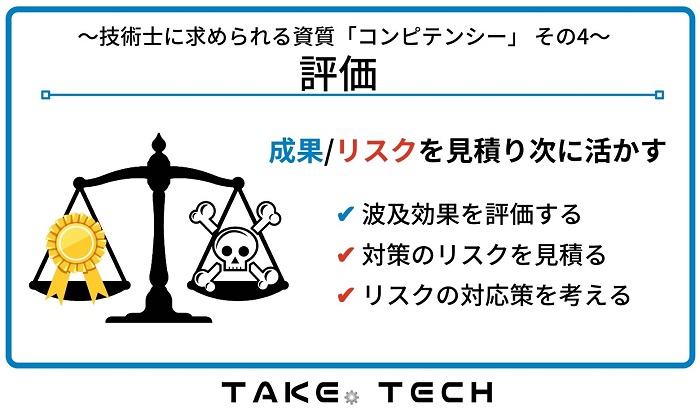

評価

評価とは・・・以下の通り技術士公式HPで明記されています。

・業務遂行上の各段階における結果,最終的に得られる成果やその波及効果を評価し,次段階や別の業務の改善に資すること。

評価は、結果を見積り次に活かす事です。

業務の詳細は、効果とリスク、リスクの対応策まで聞かれます。

口頭試験でも、評価が問われる事に留意しましょう。

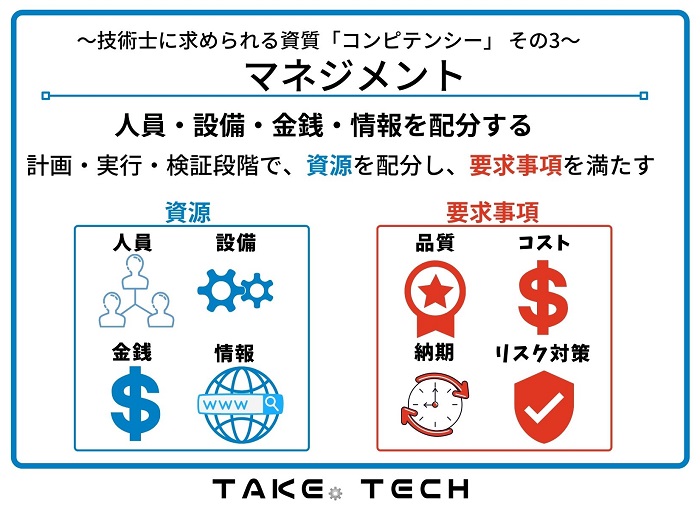

マネジメント

マネジメントとは・・・以下の通り技術士公式HPで明記されています。

・業務の計画・実行・検証・是正(変更)等の過程において,品質,コスト,納期及び生産性とリスク対応に関する要求事項,又は成果物(製品,システム,施設,プロジェクト,サービス等)に係る要求事項の特性(必要性,機能性,技術的実現性,安全性,経済性等)を満たすことを目的として,人員・設備・金銭・情報等の資源を配分すること。

「マネジメント」は、人員・設備・金銭・情報等の資源を配分することです。

技術士としての適格性

続いて口頭試験の試問事項として、Ⅱ技術士としての適格性について説明します。

受験申込書を確認すると、技術者倫理、継続研鑽とあります。

これらは技術士に求められる資質「コンピテンシー」として技術士公式HPに明記されています。

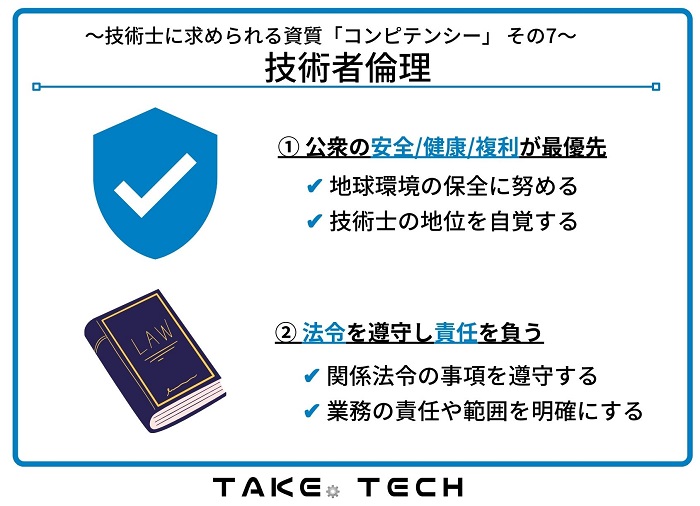

技術者倫理

技術者倫理とは・・・以下の通り技術士公式HPで明記されています。

・業務遂行にあたり,公衆の安全,健康及び福利を最優先に考慮した上で,社会,文化及び環境に対する影響を予見し,地球環境の保全等,次世代にわたる社会の持続性の確保に努め,技術士としての使命,社会的地位及び職責を自覚し,倫理的に行動すること。

・業務履行上,関係法令等の制度が求めている事項を遵守すること。

・業務履行上行う決定に際して,自らの業務及び責任の範囲を明確にし,これらの責任を負うこと。

・時代の変化に応じ、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する

・社会、文化、及び環境に対する影響を予見し、地球環境の保全に努める

・関係法令等の制度が求めている事項を遵守する

・時代とともに変化する技術、法令を理解し、PDCAを繰り返し行い、継続的に資質向上を図る

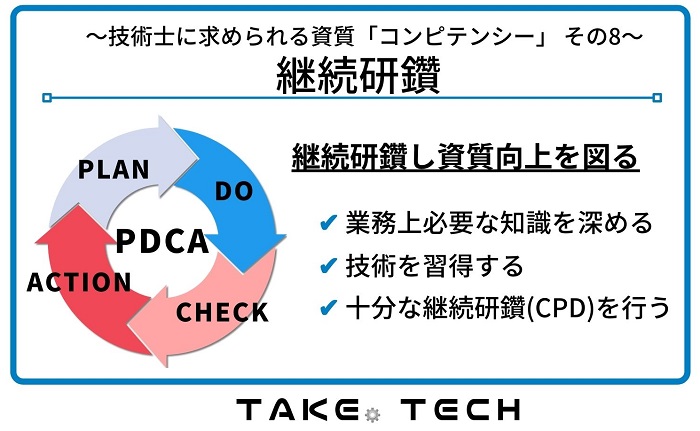

継続研鑽

継続研鑽とは・・・以下の通り技術士公式HPで明記されています。

・業務履行上必要な知見を深め,技術を修得し資質向上を図るように,十分な継続研さん(CPD)を行うこと

口頭試験でこのように聞かれる事が有るようです。

「継続研鑽は何をしているか?」

「CPDは何ポイント?」

研修会に参加したり、学会誌を購読するのも良いと聞きます。

口頭試験の持ち物や服装や会場【体験談】

口頭試験当日の持ち物

口頭試験当日の持ち物は、筆記試験の合格証(必須)と、メモ用の筆記用具(又はPC)です。

筆記試験の合格証は、出席確認のため、受付で提出する必要があります。受付は、試験時間の15分前には終わらせておくと良いです。受付の後、控室で待機となりましたが、他の受験者も居て緊張感があるため、長居はしたくないでしょう。私はiPadとキーボードを持っていき、帰りの新幹線の中で再現を完成させませた。記憶が新しいうちに再現することで、後の財産になります。

口頭試験当日の服装はスーツが良い

口頭試験当日の服装は、特に規定は無いですが、スーツを推奨します。面接官はスーツを着用しており、他の受験者もスーツの方が多かったです。少しでも気がかりならスーツを着て、口頭試験内容に集中しましょう。

口頭試験の会場は会議室風

技術士口頭試験の会場は、会議室風でした。

試験開始5分前には、必ず待機用の椅子に座ります。

試験のタイミングになると、面接官がドアを開けて合図しますので、入室します。

コロナ対策のため、パーティションが置かれ、面接官との距離は3メートルと少し離れています。

そのため、大きな声で話した方が良いでしょう。

口頭試験の想定問答

私の口頭試験の再現紹介

本番の面接をイメージしながら、頭の中でシミュレーションしましょう。

…面接部屋の外で待ちます。指定された椅子に座ります。

ガチャ。

面接官

面接官今からお呼びしますので、名前を呼ばれたら中にお入り下さい。

「はい。」※試験官から呼ばれた際に着席していないと失格になります

たけゆうさん、どうぞお入り下さい。

コンコンコン、ガチャ。「失礼します。」ドアを閉める。

(ドア付近で立ったまま)「私は○○部門、受験番号××、たけゆうと申します。」

※緊張のあまり、受験部門や受験番号、名前を言わずに入室や着席をした事例も有るようです。注意しましょう。

どうぞ荷物を置いて、お座りください。

「失礼します。」鞄を置く。「失礼します。」着席する。

たけゆうさん、今回はどのように会場まで起こしになられましたか?

※緊張をほぐすための質問です。長く話しすぎないようにしましょう。

では試験を始めます。最初に2分間程度で、あなたの経歴と業務詳細を説明してください。

※3分もしくは5分の設定が多いようです。

当日のイメージが湧きましたか?続いて、口頭試験で一般的に聞かれる内容を説明します。

業務の詳細は必ず聞かれる

まず、業務の詳細は必ず聞かれると思って良いでしょう。

聞かれるポイントは次の通りです。

✔ 業務の経歴、詳細を3分で説明してください

→詳細に2分30秒使ってしっかり説明する。経歴は30秒で説明。

※2分や5分も稀にあります

✔ 詳細以外の経歴を個別に聞かれる可能性は低い(試験時間が20分と短いため)

講座の先生が直近5年間で集めた口頭試験の質問事項は以下の通りです。

講座の内容を全て紹介する事はできないため、ほんの一部紹介します。

実際の講座では55個もの質問事項が紹介されています。

▼講座の詳細はこちらを参照ください。

おすすめの勉強方法として、スタディングの講座を紹介>>

✔業務の詳細の内容について技術士にふさわしい理由を説明してください

✔業務の詳細の中で,他社の技術や代替技術には何がありますか?

✔技術士の受験の動機は何ですか?

✔技術士の定義を述べて下さい。

✔これまでの業務上の品質確保の具体的方策について述べてください

✔部下の指導はどのようにしていますか?

✔技術士の三大義務、2責務を言って下さい。

✔信用失墜行為の禁止とは具体的にどういうことか、例を挙げて説明してください。

✔なぜCPDが必要だと思いますか?

その他の想定質問集は、こちらをクリックして展開して下さい

| コミュニケーションについてどのようにしたか |

| コミュニケーションについて工夫した点は |

| 関係者とどのように意思疎通を図ったか |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいので、コミュニケーションで工夫したことを何か教えてください |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいのですが、的確な説明や確実な指示といったことについて工夫したこと、工夫していることはありますか? |

| リーダーシップをどう発揮しましたか |

| 利害関係調整をどうしましたか |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいのですが、リーダーシップを発揮するにあたって実施したことは何ですか? |

| 業務遂行にあたっては、明確なデザインと現場感覚を持って、多様な関係者との利害調整とりまとめをすることが求められます。その視点で、詳細例あるいはそれ以外の経歴でもいいのですが、何かあなたが実施したことはありますか? |

| 現時点評価をしてください |

| 振り返って、良かった点や悪かった点を |

| 改善点はありますか |

| 失敗例はありますか |

| 失敗経験を活かして改善した例は |

| 成功例はありますか |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいので、現時点での評価と今後の展望、つまり良かった点や悪かった点、次回につなげることなどを述べてください。 |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいのですが、今ならこうするとか、もしもう一度同じ業務に携わることがあったらこうしたいというような、改善提案のようなものはありますか? |

| 業務を遂行するにあたって、人員や設備、金銭、情報などが必要になると思うが、これをどのように割り当てたか |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいのですが、業務成果物の要求事項を満たすため、人員・設備・金銭・情報等の資源配分に工夫された具体的な内容を説明してください。 |

| 詳細例でもそれ以外の業務経歴でもいいのですが、人員・設備・金銭・情報等の資源が限られている中でそれを工夫して配分したということはありますか? |

| 業務が集中して、人員が不足した場合の対応方法はどうしましたか |

| 複数の業務を並行して実行する際に気を付けていることはなんですか |

| 技術の伝承方法はどのようにしていますか? |

| 工程遅延の場合のリカバリー方法を説明してください |

| トレードオフ事例(4パターン) |

| 業務にあたり倫理についてはどういうことを重視していますか |

| 詳細例でも今まで行った他の業務でもいいですが、技術者倫理についてどのようなことを重視したか具体的に教えてください |

| 倫理に関して(あるいは公益確保において)、利害調整した具体的な取組を説明してください。 |

| 3義務2責務を言ってください |

| 3義務2責務の中では何が一番大事だと思いますか |

| 公益とは何ですか |

| もし公益に反する行為を強制されたらどうしますか |

| 反倫理的行為の事例をあげてください。 |

| 最近、技術者倫理に反していると思われる事例が多いですが、その背景には何があると思いますか |

| 技術士倫理綱領を知っていますか |

| 罰則には何がありますか。 |

| 働き方改革の中で、労働時間に関するトラブルが発生した場合、どのような対応をしますか。 |

| 情報セキュリティ対策として何をしていますか |

| 資質向上のためにこれまでどういったことをしてきたか |

| 技術士としてどのように資質向上を図っていくか |

| 資質向上・CPDに関して実施していること・技術士になったらやろうと思っていること |

| CPDの仕組みの内容 |

| これまで資質向上に関して具体的にどのようなことを行ってきましたか。 |

| CPDとは何ですか。なぜ必要ですか |

| あなたは現在CPDをどれだけ持っておられますか |

| あなたは今後どうやって資質を向上していきたい(あるいはCPDを取得していきたい)と思っておられますか |

| 論文発表や特許の取得等はありますか |

| 受験動機を教えてください |

| 合格後の抱負を教えてください |

| ウクライナ情勢から、サプライチェーンの寸断などリスクが高まっている。あなたの仕事で注意している点はありますか? |

| 脱炭素社会実現に向けて、あなたの仕事で注意している点はありますか? |

| 社会情勢を踏まえて、あなたの仕事で注意している点はありますか? |

筆記試験でBがある人は要注意

✔筆記試験の内容に関して、修正すべきところはありますか?

こう質問される事が有ります。特に筆記試験でB判定がある人は要注意です。問題Ⅲについて聞かれる可能性が圧倒的に高いようです。令和元年より問題Ⅰが3枚論文になったので、問題Ⅰも聞かれる事があるようです。ごく稀に問題Ⅱについて聞かれる事も有るようです。

✔筆記試験の問題Ⅲは、修正すべき点を明確に答えられるようにしましょう

※複数回の「なぜ」に耐えうること。

災害・事故・品質問題に対する考え方の確認

災害や事故について、考え方を問われます。

例えばこのような質問例があります。

なぜ、防止することができなかったのか

なぜ、早めに避難させることができなかったのか

そもそも、どうして危険な場所に人が住んでいたのか

ニュースを日頃からチェックし、頭に入れておく事に加え、自分の意見を考える癖を付けましょう。

試験官は多くの受験性を相手にしており、災害や事故の事例に詳しいです。ニュースを知っていた事で得意がらずに、冷静に意見を掘り下げていきましょう。

技術士法の理解度確認

技術士法の理解度を確認する質問例もあります。

✔技術士の定義を述べて下さい。

✔技術士の三大義務、2責務を言って下さい。

最低限、これらの質問には即答できるようにしましょう。

参考のため、技術士法の「義務」と「責務」に関する部分を抜粋します。

第四章 技術士等の義務(信用失墜行為の禁止)

第四十四条 技術士又は技術士補は、技術士若しくは技術士補の信用を傷つけ、又は技術士及び技術士補全体の不名誉となるような行為をしてはならない。(技術士等の秘密保持義務)

第四十五条 技術士又は技術士補は、正当の理由がなく、その業務に関して知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。技術士又は技術士補でなくなつた後においても、同様とする。(技術士等の公益確保の責務)

第四十五条の二 技術士又は技術士補は、その業務を行うに当たつては、公共の安全、環境の保全その他の公益を害することのないよう努めなければならない。(技術士の名称表示の場合の義務)

第四十六条 技術士は、その業務に関して技術士の名称を表示するときは、その登録を受けた技術部門を明示してするものとし、登録を受けていない技術部門を表示してはならない。(技術士補の業務の制限等)

第四十七条 技術士補は、第二条第一項に規定する業務について技術士を補助する場合を除くほか、技術士補の名称を表示して当該業務を行つてはならない。

2 前条の規定は、技術士補がその補助する技術士の業務に関してする技術士補の名称の表示について準用する。(技術士の資質向上の責務)

第四十七条の二 技術士は、常に、その業務に関して有する知識及び技能の水準を向上させ、その他その資質の向上を図るよう努めなければならない。

技術士法より引用:https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=358AC0000000025

口頭試験の勉強方法【コツ】

技術士のコンピテンシーを見せる

口頭試験も基本的には論文試験と変わりません。自分で示した解答(口頭説明)の根拠を分かりやすく説明する力が問われます。誰が聞いても、公平に一意に理解できるような説明を心掛けたいです。数値を入れればより明確に伝わります。

技術士試験の軸は「コンピテンシー」の確認にある事を忘れずに!

▼コンピテンシーの理解に不安がある方はこちらで復習下さい

技術士に求められる資質「コンピテンシー」って何?>>

業務の詳細はこう説明する

話し言葉と書き言葉は違います。

3分で約800字の原稿用紙を作り、それを読んで録音します。

聞いて違和感が無くなるまで、原稿を作り上げましょう。

説明原稿を作るのに加え、質疑応答も考えておきましょう。

以下、スタディング講座の内容と、筆者の口頭試験対策で考えた内容を掲載します。

【業務に関する想定質問】

現在の業務で特に苦労したことは何か

その解決策は一般的な手法か、オリジナルの手法か

なぜその解決策が有効と考えたか

その業務の中であなたの具体的役割は何か

競合他社との技術と比較するとどうか

部下の指導で気を付けているポイントは何か

指導・教育の効果はどう確認しているか

事故や災害を知り自分の意見を持つ

口頭試験では、事故や災害に対する意見を聞かれます。

事例を暗記するのではなく、技術士としての意見を考えましょう。

まずは事故事例・災害事例を集めるところから始めましょう。今はネットで十分情報を収集できます。ご自身の業界に関する情報は要チェックです。10~20年程前の事例でも、ご自身の専門かつ有名であれば押さえておきましょう。

技術士は国民の安全を最優先に考え、公益に資する必要があります。

事例の暗記ではなく、「どうすべきだったか」「自分ならどのように役に立てるか」を考えておきましょう。

動機と抱負を準備する

受験動機は定番の質問です。抱負と合わせて、必ず自信を持って答えられるよう準備してください。経済発展や利益確保と同時に、技術者倫理を守る事を忘れないでください。技術士は国家資格です。

✔ 一企業の利益を確保する視点に留まらず、公益に資する視点を持ちましょう

✔ 以下技術士会で掲げる宣言、行動原則に沿っているか確認しましょう

技術士プロフェッション宣言

われわれ技術士は、国家資格を有するプロフェッションにふさわしい者として、一人ひとりがここに定めた行動原則を守るとともに、社団法人日本技術士会に所属し、互いに協力して資質の保持・向上を図り、自律的な規範に従う。これにより、社会からの信頼を高め、産業の健全な発展ならびに人々の幸せな生活の実現のために、貢献することを宣言する。

出典:公益社団法人日本技術士会

技術士の行動原則

高度な専門技術者にふさわしい知識と能力を持ち、技術進歩に応じてたえずこれを向上させ、自らの技術に対して責任を持つ。顧客の業務内容、品質などに関する要求内容について、課せられた守秘義務を順守しつつ、業務に誠実に取り組み、顧客に対して責任を持つ。業務履行にあたりそれが社会や環境に与える影響を十分に考慮し、これに適切に対処し、人々の安全、福祉などの公益をそこなうことのないよう、社会に対して責任を持つ。

出典:公益社団法人日本技術士会

印象の悪いキーワード

印象の悪い返答として、以下の通り挙げておきます。技術士を正しく理解していれば、自ずと回避されていると思います。

実力を試したかった

独立開業の権威付けが欲しかった

意見ではなく過度な自慢をしてしまう

思わず行政批判をしてしまう

なお、口頭試験での不合格サインや合格フラグなどはこちらの記事にまとめました。

技術士の倫理問題を考えよう

事故や災害事例に関する意見では、倫理問題を考えましょう。

科学技術には大きな力が有りますが、時にはリスクを抱えます。

技術はどんどん細分化されており、一人が全体を把握する事が困難です。

技術士は様々な可能性を鑑み、安全に対し最大限の努力を図る必要があります。

以下、日本技術士会が掲げる、技術士倫理要領です。一読を勧めます。

【前文】

技術士は、科学技術が社会や環境に重大な影響を与えることを十分に認識し、業務の履行を通して持続可能な社会の実現に貢献する。 技術士は、その使命を全うするため、技術士としての品位の向上に努め、技術の研鑚に励み、国際的な視野に立ってこの倫理綱領を遵守し、公正・誠実に行動する。

【基本綱領】

出典:公益社団法人日本技術士会

(公衆の利益の優先) 1.技術士は、公衆の安全、健康及び福利を最優先に考慮する。

(持続可能性の確保) 2.技術士は、地球環境の保全等、将来世代にわたる社会の持続可能性の確保に努める。

(有能性の重視) 3.技術士は、自分の力量が及ぶ範囲の業務を行い、確信のない業務には携わらない。

(真実性の確保) 4.技術士は、報告、説明又は発表を、客観的でかつ事実に基づいた情報を用いて行う。

(公正かつ誠実な履行) 5.技術士は、公正な分析と判断に基づき、託された業務を誠実に履行する。

(秘密の保持) 6.技術士は、業務上知り得た秘密を、正当な理由がなく他に漏らしたり、転用したりしない。

(信用の保持)7.技術士は、品位を保持し、欺瞞的な行為、不当な報酬の授受等、信用を失うような行為をしない。

(相互の協力) 8.技術士は、相互に信頼し、相手の立場を尊重して協力するように努める。

(法規の遵守等) 9.技術士は、業務の対象となる地域の法規を遵守し、文化的価値を尊重する。

(継続研鑚) 10.技術士は、常に専門技術の力量並びに技術と社会が接する領域の知識を高めるとともに、人材育成に努める。

まとめ

ここで紹介した口頭試験対策を参考にして、レベルアップいただけると幸いです。

▼口頭試験で問われる内容

業務経歴の確認、質問【申込書】

筆記試験、問題Ⅲ(orⅠorⅡ)の解答意図確認

災害・事故・品質問題に対する意見確認

技術士法の理解度確認

▼口頭試験の勉強方法【コツ】

業務の詳細はなぜを自問自答する

地雷キーワードを避ける

技術士の倫理問題を考える

論文作法や受験申込書、筆記試験全般を攻略解説したUdemy技術士講座があります。

短い時間で、20部門全ての受験生が、最重要項目をキチっと学ぶ講座内容となっています。

特筆すべきは、講座の質と価格の安さの両立。

数万円が常識だった技術士二次試験の講座を、Udemyでは1800円から受講できます。

25/7/22まで。技術士二次試験講座が1800円で受講可能

A評価論文サンプル付き

Udemyとは、2010年にアメリカで創業された教育系スタートアップ企業で、2015年にベネッセと連携して日本に展開しています。

Udemyは専用の問題演習が無い反面、さまざまな講師の講義を選択でき、受講料も大変安くなっています。

日本ではIT業界や若年層を中心に普及が進みましたが、技術士界隈での普及はこれからでしょう。

↓Udemy技術士二次試験講座のサンプル

Udemy技術士二次筆記講座の内容

1.講義動画

技術士の概要

試験準備

論文作法を学ぶ

受験申込書の書き方

筆記試験対策

2.学習支援

A評価論文例

B評価論文例

受験申込書の攻略シート

2枚論文の攻略シート

3枚論文の攻略シート

大変好評いただいており、数あるUdemy講座の中から3%程度が選出される、Udemy Business講座の仲間入りを果たしました。皆さまの日頃のご愛顧に感謝いたします。

25/7/22まで。技術士二次試験講座が1800円で受講可能

A評価論文サンプル付き