技術士二次試験を受験しようと考えているけれど、何から勉強して良いか分からない。

過去問見たが、採点基準が分からないので、どうやって勉強を進めて良いか検討もつかない。

筆記試験の答案を作成しようとしたが、筆が止まってしまった。

技術士二次試験を受験しようと考えているけれど、何から勉強して良いか分からない。

過去問見たが、採点基準が分からないので、どうやって勉強を進めて良いか検討もつかない。

このように悩む受験生は多いと思います。

私も2018年に始めて受験する際は、何もかも分からず、新技術開発センターのセミナーを受講しました。

5時間半の時間内に、原稿用紙を9枚も書くのか…。審査基準は…?

セミナーを受講した結果、技術士試験の勉強が進み、本番でC→B→A判定を取るなど成長を感じています。

しかしセミナーを受講するといっても、8万円ほど必要でしたので、多くの方が尻込みすると思います。

そこで本記事にて、技術士二次試験の勉強をスムーズに開始できるよう、手助けさせて頂きます。

(1)技術士に求められる資質「コンピテンシー」をおさらい

→「専問マ評コリ技継」です。ピンと来なければ復習しましょう。

(2)論文作成の超基礎を押さえる

→これから勉強を始めるに当たっての心構えを解説します。

(3)キーワード練習から始めてみる

→具体的なやり方を丁寧に紹介します。

(4)出題形式と対策を簡単に把握する

→各問の解説記事を見て、把握しましょう。

(5)受験申込書を書いてみる

→業務経歴書の720字論文を作成しましょう。

(6)筆記試験の添削を受けて論文練習する

→添削頂いた経験から、答案を作成したので、参照ください。

(7)口頭試験で問われる事を把握する

→何が聞かれてどんな事が評価対象なのか確認しましょう。

(8)白書に目を通す

→ものづくり白書、エネルギー白書、環境白書、高齢社会白書に目を通しましょう。特に「ものづくり白書」から出題されます。

ここまで実践できれば、筆記試験の会場に行き、答案を書くことくらいはできます。

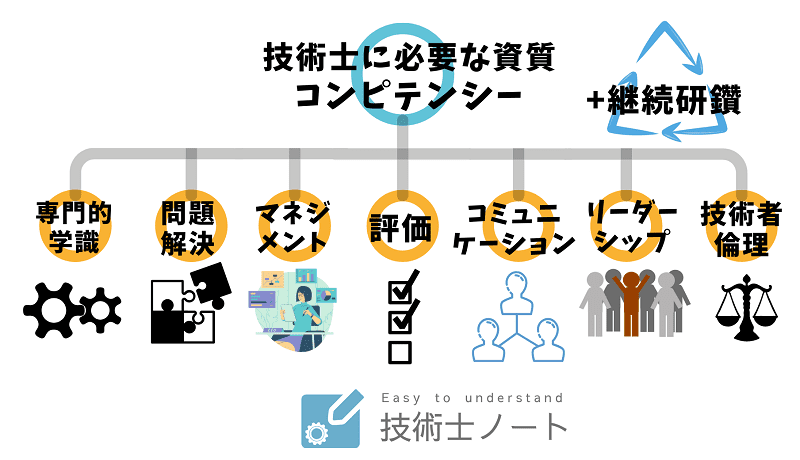

技術士に求められる資質「コンピテンシー」

まず、技術士に求められる資質「コンピテンシー」について簡単に説明します。

コンピテンシーのキーワード

(1) 専門的学識

(2) 問題解決

(3) マネジメント

(4) 評価

(5) コミュニケーション

(6) リーダーシップ

(7) 技術者倫理

(8) 継続研さん

(1)専門的学識

ご自身の専門技術だけではなく、法令や社会自然条件に関する専門知識も含みます。

(2)問題解決

背景 → 課題 → 具体的解決策 → 効果 → リスクと対応策 これをセットで説明する事が必要です。

(3)マネジメント

人、モノ、時間、金を適切にコントロール(配分)する事です。

(4)評価

得られる成果やその波及効果を評価し,次段階や別の業務の改善に活かす事です。

(5)コミュニケーション

様々な立場の方の背景を理解した上で、それぞれが行動してくれるような意思疎通が必要です。

(6)リーダーシップ

指針を示すためにも、明確なゴールイメージを持ち、過程で多様な関係者の利害を調整する事が必要です。

(7)技術者倫理

技術士二次試験の申込書記載内容をそのまま暗記しましょう。このページの目次から5.(7)に飛んで下さい。

(8)継続研鑽

業務履行上必要な知見を深め,技術を修得し資質向上を図る事が必要です。

※もっと「コンピテンシー」を詳細に確認したい方は、こちらの記事をお読みください。

論文対策の基礎を押さえる

技術士二次試験は、受験申込書、筆記試験、口頭試験が有ります。

この中で「筆記試験」の合格率が低く、試験対策のキモになります。

筆記試験は、制限時間内に論文を9枚書きます。

まずは論文対策の基礎をこちらの記事で押さえてください。

キーワード練習から始めてみる

技術士試験の対策というと、キーワード練習をしよう、とよく耳にします。

キーワード練習とは、自分の受験分野のキーワードに対し、概要をまとめるという事です。

いくら文章力を磨いたとしても、専門知識が無ければ、書くことがありません。

Ⅱ-1を見た時に回答に困る場合は、専門知識が不足しているでしょう。

専門知識を補いながら、記述の練習にもなるキーワード練習をしましょう。

詳しくはこちらの記事をご参照下さい。

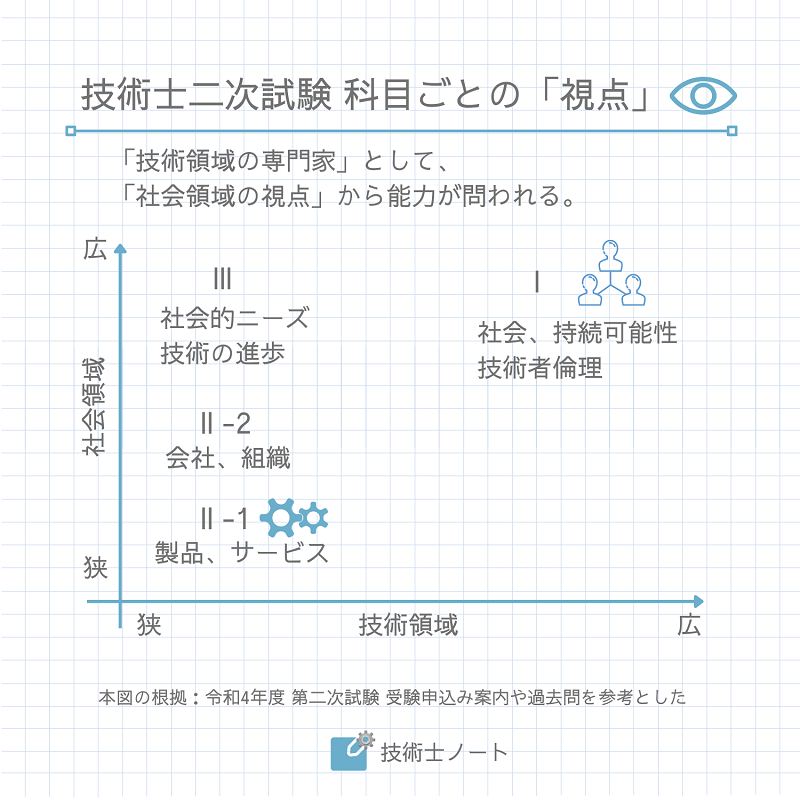

出題形式と対策を簡単に把握する

技術士の出題形式は、パターン化されています。

令和元年から必須科目Ⅰが択一式→記述式に変わりましたが、令和2年は元年と同様でした。

必須科目Ⅰ、選択科目Ⅱ-1、Ⅱ-2、Ⅲは、次の特徴があります。

まずはさらう程度で良いので、各問の対策記事をお読みください。

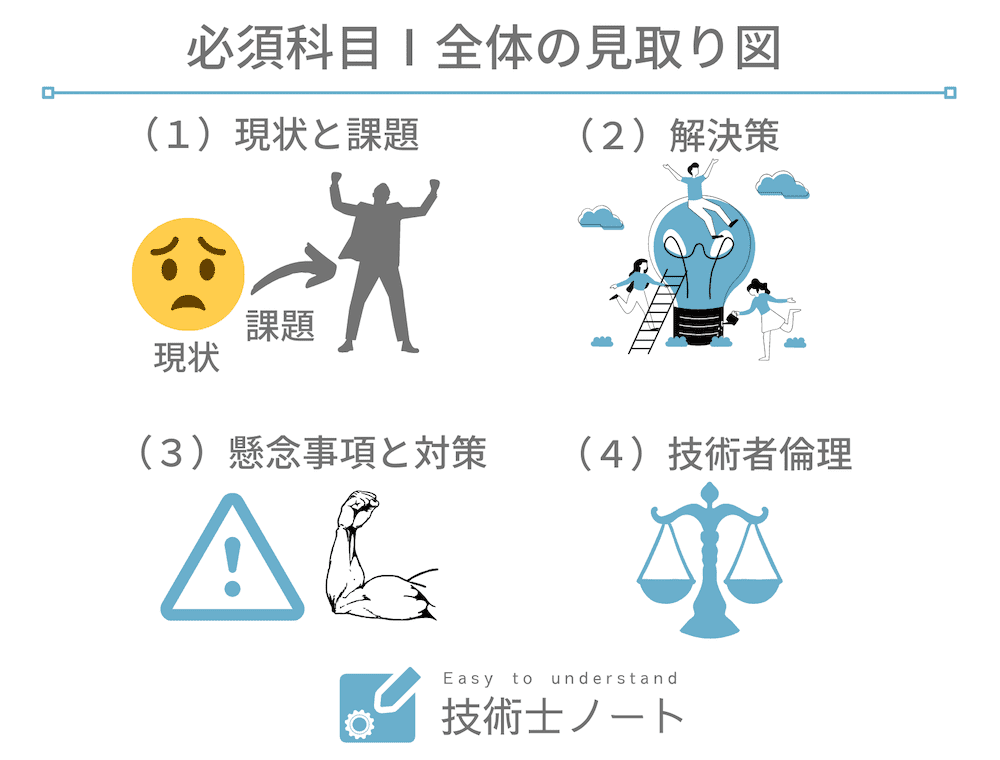

必須科目Ⅰは2時間で原稿用紙3枚を書き上げます。最も出題範囲が広く、対策は後回しになりがちです。

必須科目Ⅰの対策はこちらの記事をお読みください。

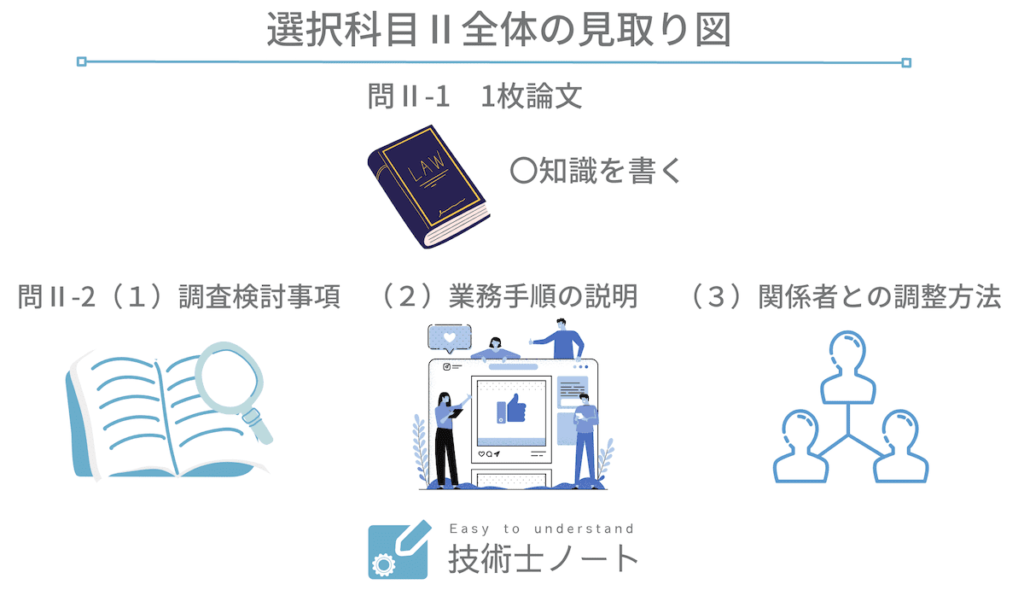

選択科目Ⅱは1枚論文のⅡ-1と、2枚論文のⅡ-2に分かれます。

主に専門知識と業務経験に関する応用能力が問われます。

選択科目Ⅱの対策はこちらの記事をお読みください。

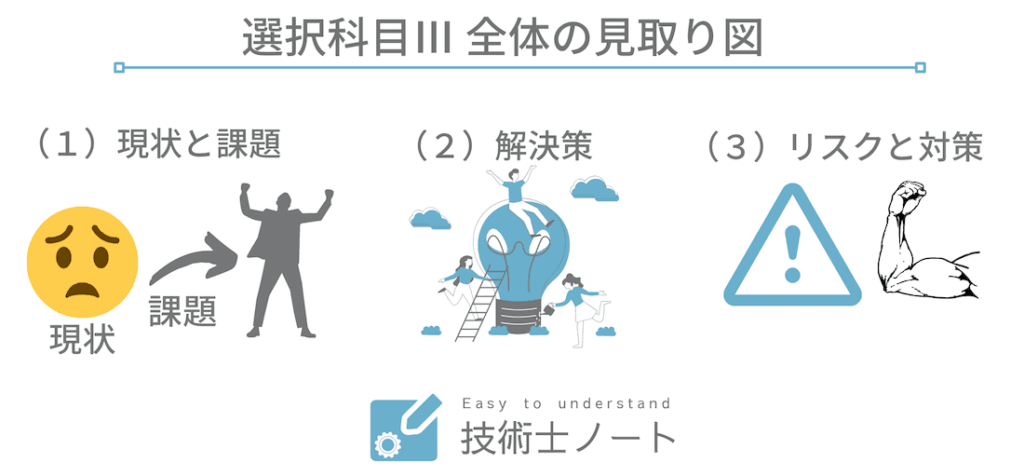

選択科目Ⅲは、約2時間で3枚の論文を書き上げます。

技術士は令和元年で大幅に出題傾向が変わりましたが、平成→令和の影響を最も受けていない科目だと感じます。

選択科目Ⅲの対策はこちらの記事をお読みください。

受験申込書を書いてみる

筆記試験の概要をつかんだら、受験申込書を書いていきましょう。

例年、4月中旬に提出する必要があります。

受験申込書は、口頭試験の審査事項となり、大変重要なパートです。

余裕を持って受験申込書を整理していき、3月末までには完成させたいですね。

まずは受験申込書の書き方をまとめたので、こちらをお読みください。

受験申込書を書き上げたら、技術士の方か、その道の専門の方にチェックしてもらうと良いです。

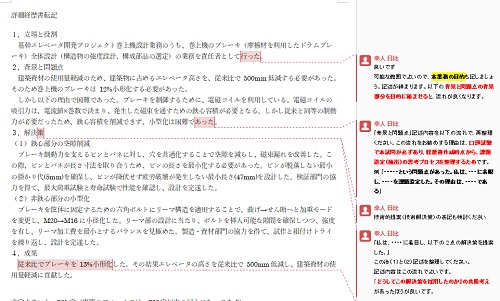

添削を提出した最初の頃はボロクソに言われました・・・泣 その分成長できる!(自戒)

赤っ恥でもあるのでが、受験申込書の添削を受けて修正したポイントを公開します。

技術士講座を選ぶ上でも参考にしてもらえるとうれしいです。

▼スタディング講座で受験申込書の添削を受けた例

真剣に合格を目指すのであれば、複数回添削を受けて、技術士合格レベルまでもっていく事が必須だと考えます。

まずは社内の技術士セミナーが無いか確認しましょう。

社内に添削を請け負ってもらえる技術士の講師が見つかれば、大きく合格に近づきます。

ぜひ積極的な姿勢で講師を探して見て下さい。

どうしても講師が見つからなければ、外部の講座を考えると良いでしょう。

筆記試験の添削を受けて論文練習する

ここまで来たら、筆記試験の勉強を本格的に始めます。

技術士二次試験は筆記試験なので、作成者の数だけ答案があります。

その中から明確な基準を持って、合格答案か、不合格答案か、採点者は見極める必要があります。

筆記試験対策に当たり、「どんな答案を書くと合格答案なのか」これを把握する事が最重要でしょう。

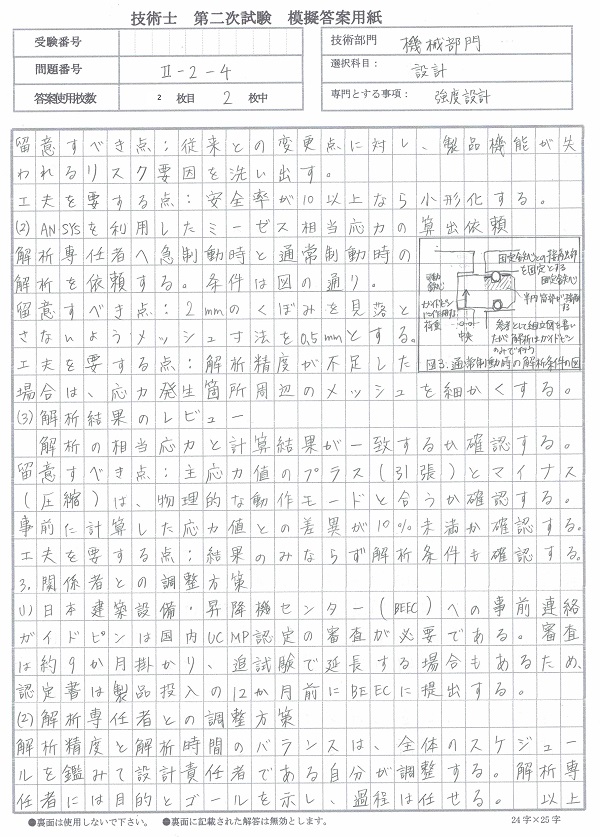

百聞は一見に如かずということで、添削例を紹介します。私が添削を受けた問題はこちらです。

解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化が行われている。あなたの専門とする製品分野・技術分野で設計担当責任者として業務を進めるに当たり、以下の問いに答えよ。

(1)開発する製品を一つ挙げ、その製品開発に解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化を行うために事前に調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順を述べよ。また、その際留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

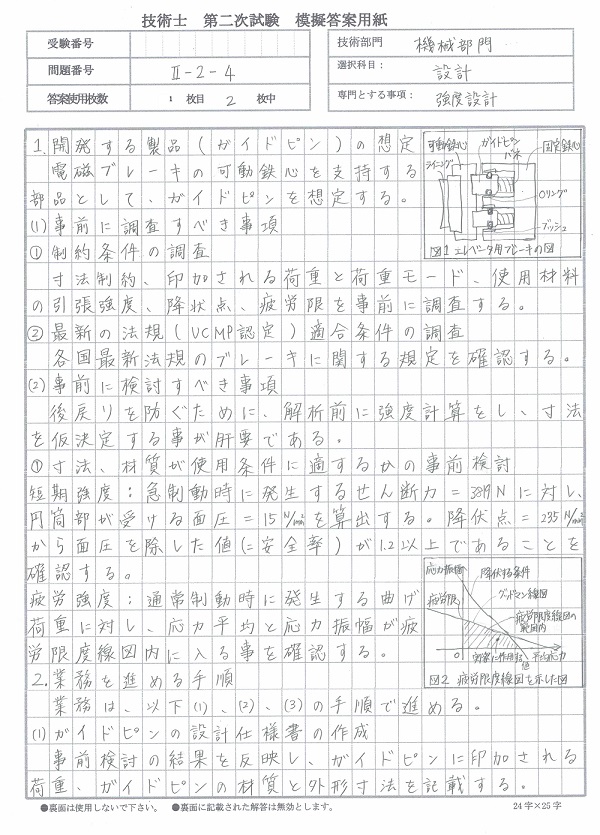

解析の実務経験が豊富だったので、こちらの問題を選択しました。答案はこちらです。

私が最初に提出した答案(クリックで開く)

1.開発する製品(ガイドピン)の想定

電磁ブレーキの稼働鉄心を支持する部品として、ガイドピンを想定する。

(1)事前に調査すべき事項

①制約条件の調査

寸法制約、印加される荷重と荷重モード、使用材料の引張強度、降伏点、疲労限度を事前に調査する。

②最新の法規(UCMP認定)適合条件の調査

各国最新法規のブレーキに関する規定を確認する。

(2)事前に検討すべき事項

後戻りを防ぐために、解析前に強度計算をし、寸法を仮決定する事が肝要である。

①寸法、材質が使用条件に適するかの事前検討

短期強度:急制動時に発生するせん断力=3819Nに対し、円筒部が受ける面圧=15N/mm2を算出する。降伏点=235N/mm2から面圧を乗じた安全率が1.2以上である事を確認する。

疲労強度:通常制動時に発生する曲げ荷重に対し、応力平均と応力振幅が疲労限度線図内に入る事を確認する。

2.業務を進める手順

業務は、以下(1)、(2)、(3)の手順で進める。

(1) ガイドピン設計仕様書の作成

事前検討の結果を反映し、ガイドピンに印加される荷重、ガイドピンの材質と外形寸法を記載する。

留意すべき点:従来との変更点に対し、製品機能が失われるリスク要因を洗い出す。

工夫を要する点:安全率が10以上なら是正する。

(2)ANSYSを利用した最大ミーゼス応力の算出依頼

解析専任者へ急制動時と通常制動時の解析を依頼する。条件は図の通り。

留意すべき点:4.4mmの穴深さなので

メッシュ寸法は1mmに設定する。

工夫を要する点:解析制度が不足した場合は、応力発生個所周辺のメッシュを細かくする。

(3)解析結果のレビュー

解析の相当応力と計算結果が一致するか確認する。

留意すべき点:主応力地のプラス(引張)とマイナス(圧縮)は、物理的な動作から自然な分布か確認する。事前に計算した応力値と差異が10%未満か確認する。

工夫を要する点:結果のみならず解析条件も確認する。

3.関係者との調整方策

1)日本建築設備・昇降機センター(BEEC)への事前連絡

ガイドピンは国内UCMP認定の審査が必要である。審査は約9ヵ月掛かり、追試験で延長する場合もあるため、認定書は製品投入の12か月前にBEECに提出する。

(2)解析専任者との調整方策

解析制度と解析時間のバランスは、全体のスケジュールを鑑みて設計責任者である自分が調整する。解析専任者には目的とゴールを示し、過程は任せる。 以上

▼図を含めた原稿用紙はこちら。

その採点結果はいかに・・・

・・・

選択科目は正しく「機械設計」と書くようにしてください。「失格」要件です。

問題文は、「解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化」を行うための機械設計技術者としての調査検討です。「高度化」という視点があるように見えませんでした。再度検討いただいたほうがいいと思うので再提出で一度返却します。

なんと採点されることはなく、「再提出」となりました。

文句なしでC判定ですね。題意を理解していないとは恥ずかしい…。再提出させてくれるのは本当に感謝!

結局、この後再提出してB判定相当、再々提出してA判定相当となりました。

技術士二次試験では、思わぬところで答案が評価されていないということが、よくあります。

スタディングでⅡ-2の添削を受けた例を紹介したので、詳細が気になる方はご参照ください。

口頭試験で問われる事を把握する

口頭試験は、筆記試験を突破した方に受験資格があります。

勉強をし始めた段階で対策の必要は無いですが、どんな事が聞かれるかは理解しておきましょう。

「質問内容」「審査項目」をまとめたので、確認いただければ幸いです。

▼口頭試験で問われる内容

・業務経歴の確認、質問【申込書】

・筆記試験、問題Ⅲ(orⅠorⅡ)の解答意図確認

・災害・事故・品質問題に対する意見確認

・技術士法の理解度確認

▼口頭試験の勉強方法【コツ】

・業務の詳細はなぜを自問自答する

・地雷キーワードを避ける

・技術士の倫理問題を考える

白書に目を通す

大前提として、技術士試験は、国家から認定される資格です。

そのため、一企業で通用する知識・技術に留まらず、国家が提唱する方針に沿う必要が有ります。

敵を知って己を知れば、百選危うからず。

国家の考え方・方針を知る参考文献として、政府発行の白書が有ります。

技術士試験の主要なテーマに対する理解と、その対応策は、白書を読んだ上で進めましょう。

全部門に対して、ものづくり白書と情報通信白書は役に立つと思います。

部門ごとに次の白書を読んでおくと良いと思います。

建設部門は、国土交通白書

農業部門は、食料・農業・農村白書

森林部門は、林業白書

水産部門は、水産白書

環境部門は、環境白書

原子力部門は、原子力白書

参考のため、ものづくり白書2020年度版を解説しました。

概要を簡単に把握したい方は、ご一読ください。

まとめ

技術士二次試験の試験対策について、スタートを切るための方法を書きました。

筆記試験を受験し、原稿用紙を書き上げるところまで、お連れできると自負しています。

(1)技術士に求められる資質「コンピテンシー」をおさらい

→「専問マ評コリ技継」です。ピンと来なければ復習しましょう。

(2)論文作成の超基礎を押さえる

→これから勉強を始めるに当たっての心構えを解説します。

(3)キーワード練習から始めてみる

→具体的なやり方を丁寧に紹介します。

(4)出題形式と対策を簡単に把握する

→各問の解説記事を見て、把握しましょう。

(5)受験申込書を書いてみる

→業務経歴書の720字論文を作成しましょう。

(6)筆記試験の添削を受けて論文練習する

→添削頂いた経験から、答案を作成したので、参照ください。

(7)口頭試験で問われる事を把握する

→何が聞かれてどんな事が評価対象なのか確認しましょう。

(8)白書に目を通す

→ものづくり白書、エネルギー白書、環境白書、高齢社会白書に目を通しましょう。特に「ものづくり白書」から出題されます。

ここまで実践できれば、筆記試験の会場に行き、答案を書くことくらいはできます。

論文作法や受験申込書、筆記試験全般を攻略解説したUdemy技術士講座があります。

短い時間で、20部門全ての受験生が、最重要項目をキチっと学ぶ講座内容となっています。

特筆すべきは、講座の質と価格の安さの両立。

数万円が常識だった技術士二次試験の講座を、Udemyでは1800円から受講できます。

25/7/22まで。技術士二次試験講座が1800円で受講可能

A評価論文サンプル付き

Udemyとは、2010年にアメリカで創業された教育系スタートアップ企業で、2015年にベネッセと連携して日本に展開しています。

Udemyは専用の問題演習が無い反面、さまざまな講師の講義を選択でき、受講料も大変安くなっています。

日本ではIT業界や若年層を中心に普及が進みましたが、技術士界隈での普及はこれからでしょう。

↓Udemy技術士二次試験講座のサンプル

Udemy技術士二次筆記講座の内容

1.講義動画

技術士の概要

試験準備

論文作法を学ぶ

受験申込書の書き方

筆記試験対策

2.学習支援

A評価論文例

B評価論文例

受験申込書の攻略シート

2枚論文の攻略シート

3枚論文の攻略シート

大変好評いただいており、数あるUdemy講座の中から3%程度が選出される、Udemy Business講座の仲間入りを果たしました。皆さまの日頃のご愛顧に感謝いたします。

25/7/22まで。技術士二次試験講座が1800円で受講可能

A評価論文サンプル付き