技術士二次試験の選択科目Ⅱ-2の回答をこれから書く人

既にⅡ-2の答案を書いたが、どんな答案が2022年度受験で評価されるか知りたい人

選択科目Ⅱ-2の添削を受けた実例が気になる人

技術士二次試験の選択科目Ⅱ-2は2枚の答案用紙に記述する必要があります。そのため、2枚もの原稿用紙に何を書いたら評価されるか悩む方も多いと思います。筆記試験をクリアするため、次のようなステップで完成させる方も多いでしょう。

- 答案の書き方について情報を集める

- 自分が納得するまで書く

- 有識者からフィードバック(添削)を貰う

- 答案を書きなおす

中でも③の添削をもらう事は、とても重要だと考えます。でもせっかく人様の時間を頂いて添削してもらう前に、なるべく完成度を上げたいですよね。私は大変恥ずかしい事に、選択科目Ⅱ-2の添削を最初に提出した時は、「失格要件」として再提出となりました。

恥ずかしくて、記事にするのもためらいましたが、皆様の気付きになれば幸いです…。

そして大幅に修正した後に答案を再提出しましたが、A判定には至りませんでした。その際に受けた添削内容を考慮し、もう一度答案を提出したところ、A判定をいただくに至りました。

※5点満点。オール4以上でA判定。

レーダーはほんすとっくさんの記事を見て作成。

このような過程で得た気付きは、きっと技術士試験の突破に役立つはずです。

そこで本記事では、赤っ恥の内容からA判定を取る具体的なアイデアまで記載しました。是非皆さまの答案作成にお役立てください。

▼当ブログでもおすすめしている、スタディングの講座を使いました。

スタディングのWebページを見る・選択科目は正確に書くこと「×設計」「〇機械設計」

・問われた事にだけ正確に答えること

・全体の目的を冒頭に書くと答案に芯が通る

・○○に調査し、××を検討するの書き方は高評価

・○○に留意し、××を工夫するの書き方は高評価

・事前検討によって業務手順のどこで何を留意するかが分かるように書く

・コンピテンシーは採点項目なので明確に記載すること

・評価項目の加点を得るため、関係調整方策の字数をとるべき(300文字以上)

1.選択科目Ⅱ-2の概要

本題(添削の内容)に入る前に、技術士の筆記試験選択科目Ⅱ-2について簡単に説明します。

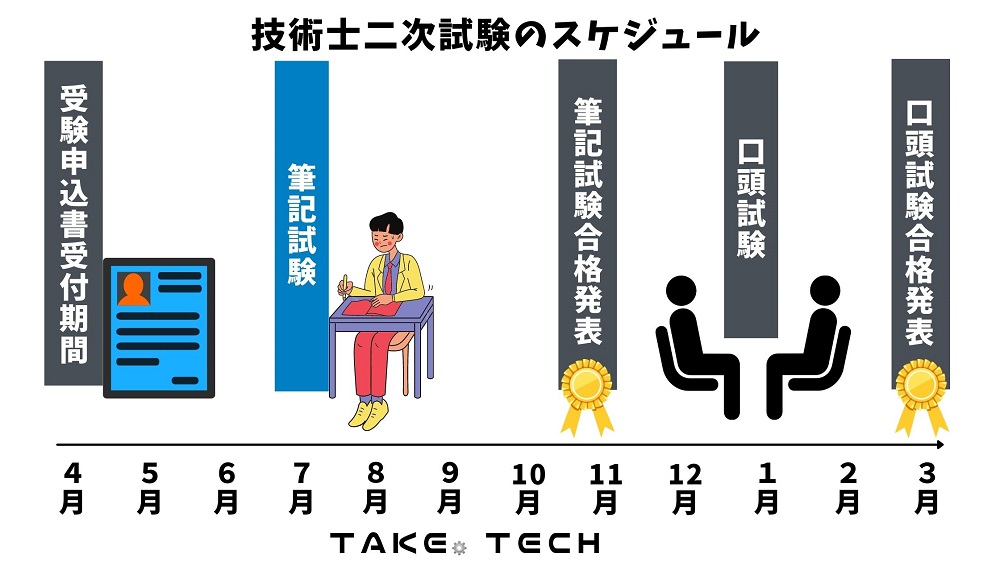

技術士二次試験では、受験申込書を提出した後に、7月に筆記試験を受験します。

その筆記試験では、必須科目Ⅰと選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲに分かれます。(総合管理部門を除く20部門)

筆記試験の午前で、必須科目Ⅰが行われ、2時間で原稿用紙を3枚書き上げます。

そして午後では、選択科目ⅡとⅢが行われ、3時間30分で原稿用紙を6枚一気に書き上げます。

この試験時間を考慮すると、Ⅱ-2に使用できる標準的な回答時間は1時間となります。

| 科目 | 解答時間 | 原稿用紙 |

|---|---|---|

| 必須科目Ⅰ | 2時間 | 3枚 |

| 選択科目Ⅱ-1 | 30分 | 1枚 |

| 選択科目Ⅱ-2 | 1時間 | 2枚 |

| 選択科目Ⅲ | 2時間 | 3枚 |

そして科目によって、審査項目は次のように明記されています。(技術士の受験申込書参照)

【概念】

これまでに習得した知識や経験に基づき、与えられた条件に合わせて、問題や課題を正しく認識し、必要な分析を行い、業務遂行手順や業務上留意すべき点、工夫を要する点等について説明できる能力【出題内容】

「選択科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に合わせて、専門知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点等についての認識があるかどうかを問う。【評価項目】

技術士公式HPの受験申込書より引用

技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)のうち、専門的学識、マネジメント、リーダーシップ、コミュニケーション

つまり闇雲に回答しても点数が入るわけではなく、「審査項目」を満たした答案作りが肝要だと分かります。

審査項目について、「コンピテンシー」を意識して表にまとめると、このようになります。

| 審査項目 | Ⅰ | Ⅱ-1 | Ⅱ-2 | Ⅲ | 口頭 |

|---|---|---|---|---|---|

| 専門的学識 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 問題解決 | 〇 | 〇 | |||

| マネジメント | 〇 | 〇 | |||

| 評価 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| コミュニケーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| リーダーシップ | 〇 | 〇 | |||

| 技術者倫理 | 〇 | 〇 | |||

| 継続研さん | 〇 |

コンピテンシーとは、「結果を出し続ける人の行動特性」の事を指します。

技術士に求められるコンピテンシーは、文部科学省のHPで説明があります。

当サイトでもこちらの記事で説明したので、気になる方は参照下さい。

なおスタディング講座の添削評についても、コンピテンシーが評価項目になっていました。

- 文章番号、タイトルの入れ方

- 解答は論理的整合性があるか

- 専門的学識

- コミュニケーション能力

- リーダーシップの表現はあるか

- マネジメント能力は表現されているか

私が添削課題を提出した時も、コンピテンシーを示す事を意識して、答案作りを行いました。

コンピテンシーは重要。何回でも言います…!

事前に注意したポイント

事前に注意したポイントは主にこの通りです。

(1) 小論文なので、主張することには理由を付ける。

(2) 主語と述語を意識し、長文を避ける。

(3) 章、節、項の書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

機械学会の例は以下。

1.章のタイトル

1・1 節のタイトル1

1・2 節のタイトル2

1・2・1 項のタイトル1

(4) 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(5) 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(6) 問題文に沿った記述パターンを徹底する。

○○を調査し、××を検討する。○○を留意し、××を工夫する。

ざっと挙げましたが、簡単に説明します。

(1) 小論文なので、主張することには理由を付ける。

技術士の筆記試験は全て「小論文」です。

小論文というのは、ある命題が与えられて、それに対する課題や解決策を示すものです。

示された解決策には必ず根拠が必要になります。(特に必須科目Ⅰと選択科目Ⅲ)

選択科目Ⅱでも、論述した意図が分からない答案とならないよう、気を付けました。

※Ⅱ-2の(2)は手順を淡々と記述すれば良いですが、回答全体に芯が通っている必要がありました。

(2) 主語と述語を意識し、長文を避ける。

主語と述語を意識し、主張を明確にします。

長文は、論述の意図が分かりにくくなるので、避けた方が良いです。

アガルート講座では、「ワンセンテンス、ワンミーニング」を重要視しています。

(3) 章、節、項の番号やタイトルの書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

章、節、項の番号やタイトルの付け方は一定のルールを設けました。

例えば番号は以下に統一します。

機械学会の例は以下。

1.章のタイトル

1・1 節のタイトル1

1・2 節のタイトル2

1・2・1 項のタイトル1

(4) 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(5) 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(6) 問題文に沿った記述パターンを徹底する。

○○を調査し、××を検討する。○○を留意し、××を工夫する。

この記述スタイルが、添削では評価されました。

添削課題の説明と最初の答案

スタディング技術士講座では、6個の添削問題から1つを選択し、回答する形式でした。

どの問題も2022年度に出そうな問題ばかりでした。

私が選択した問題はこちらです。

解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化が行われている。あなたの専門とする製品分野・技術分野で設計担当責任者として業務を進めるに当たり、以下の問いに答えよ。

(1)開発する製品を一つ挙げ、その製品開発に解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化を行うために事前に調査、検討すべき事項とその内容について説明せよ。

(2)業務を進める手順を述べよ。また、その際留意すべき点、工夫を要する点を含めて述べよ。

(3)業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

解析の実務経験が豊富だったので、こちらの問題を選択しました。

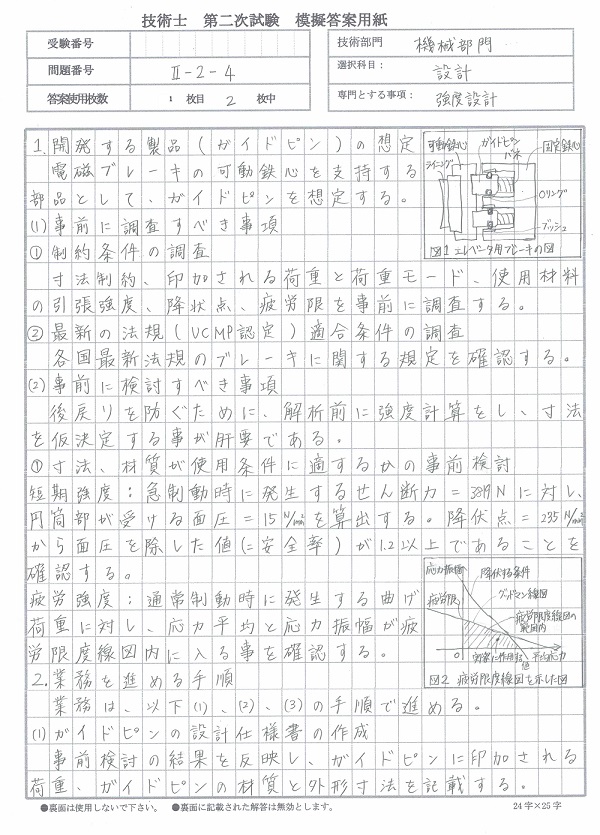

答案はこちらです。

私が最初に提出した答案(クリックで開く)

1.開発する製品(ガイドピン)の想定

電磁ブレーキの稼働鉄心を支持する部品として、ガイドピンを想定する。

(1)事前に調査すべき事項

①制約条件の調査

寸法制約、印加される荷重と荷重モード、使用材料の引張強度、降伏点、疲労限度を事前に調査する。

②最新の法規(UCMP認定)適合条件の調査

各国最新法規のブレーキに関する規定を確認する。

(2)事前に検討すべき事項

後戻りを防ぐために、解析前に強度計算をし、寸法を仮決定する事が肝要である。

①寸法、材質が使用条件に適するかの事前検討

短期強度:急制動時に発生するせん断力=3819Nに対し、円筒部が受ける面圧=15N/mm2を算出する。降伏点=235N/mm2から面圧を乗じた安全率が1.2以上である事を確認する。

疲労強度:通常制動時に発生する曲げ荷重に対し、応力平均と応力振幅が疲労限度線図内に入る事を確認する。

2.業務を進める手順

業務は、以下(1)、(2)、(3)の手順で進める。

(1) ガイドピン設計仕様書の作成

事前検討の結果を反映し、ガイドピンに印加される荷重、ガイドピンの材質と外形寸法を記載する。

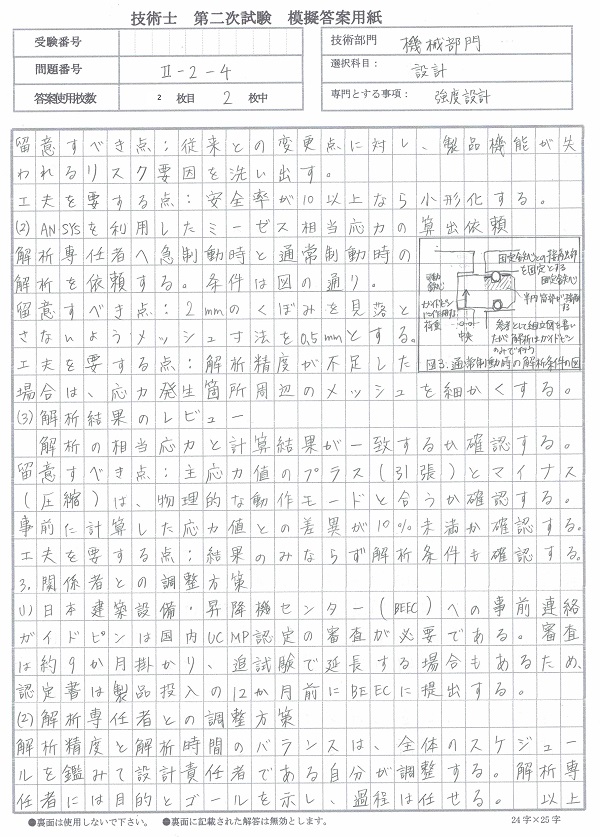

留意すべき点:従来との変更点に対し、製品機能が失われるリスク要因を洗い出す。

工夫を要する点:安全率が10以上なら是正する。

(2)ANSYSを利用した最大ミーゼス応力の算出依頼

解析専任者へ急制動時と通常制動時の解析を依頼する。条件は図の通り。

留意すべき点:4.4mmの穴深さなので

メッシュ寸法は1mmに設定する。

工夫を要する点:解析制度が不足した場合は、応力発生個所周辺のメッシュを細かくする。

(3)解析結果のレビュー

解析の相当応力と計算結果が一致するか確認する。

留意すべき点:主応力地のプラス(引張)とマイナス(圧縮)は、物理的な動作から自然な分布か確認する。事前に計算した応力値と差異が10%未満か確認する。

工夫を要する点:結果のみならず解析条件も確認する。

3.関係者との調整方策

1)日本建築設備・昇降機センター(BEEC)への事前連絡

ガイドピンは国内UCMP認定の審査が必要である。審査は約9ヵ月掛かり、追試験で延長する場合もあるため、認定書は製品投入の12か月前にBEECに提出する。

(2)解析専任者との調整方策

解析制度と解析時間のバランスは、全体のスケジュールを鑑みて設計責任者である自分が調整する。解析専任者には目的とゴールを示し、過程は任せる。 以上

▼図を含めた原稿用紙はこちら。

その採点結果はいかに・・・

・・・

選択科目は正しく「機械設計」と書くようにしてください。「失格」要件です。

問題文は、「解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化」を行うための機械設計技術者としての調査検討です。「高度化」という視点があるように見えませんでした。再度検討いただいたほうがいいと思うので再提出で一度返却します。

なんと採点されることはなく、「再提出」となりました。

文句なしでC判定ですね。題意を理解していないとは恥ずかしい…。再提出させてくれるのは本当に感謝!

提出した答案を悔やんでも仕方ないので、いきなりA判定を取ることを目指して答案を書きなおします。

再提出した答案と添削のポイント

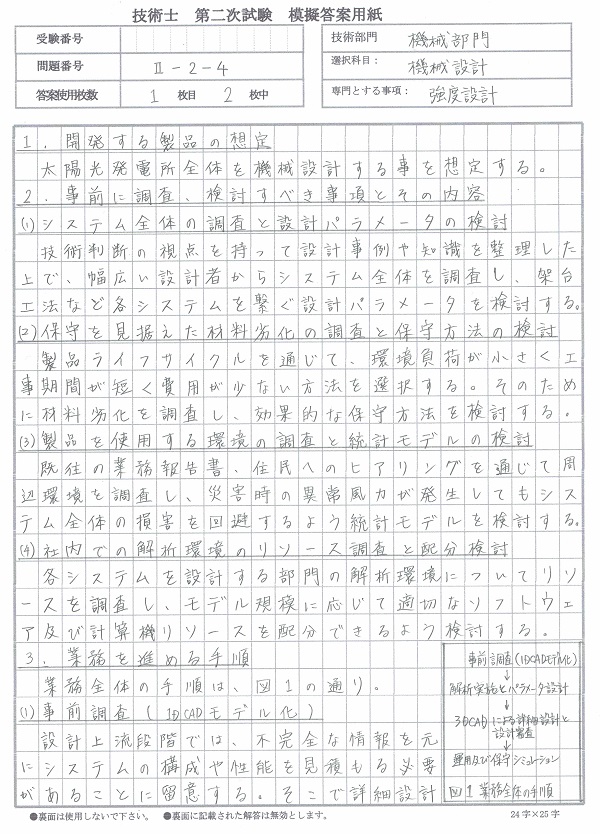

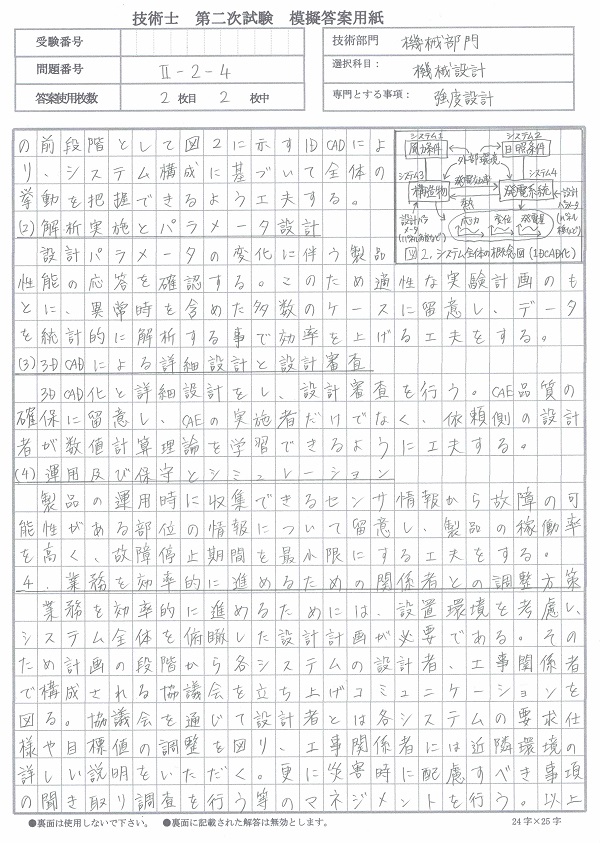

再提出した答案はこの通りです。

再提出した答案はこちら(クリックで開きます)

1.開発する製品の想定

太陽光発電所全体を機械設計する事を想定する。

2.事前に調査、検討すべき事項とその内容

(1)システム全体の調査と設計パラメータの検討

技術判断の視点を持って設計事例や知識を整理した上で、幅広い設計者からシステム全体を調査し、架台工法など各システムを繋ぐ設計パラメータを検討する。

(2)保守を見据えた材料劣化の調査と保守方法の検討

製品ライフサイクルを通じて、環境負荷が小さく、工事期間が短く、費用が少ない方法を選択する。そのために材料劣化を調査し、効果的な保守方法を検討する。

(3)製品を使用する環境の調査と統計モデルの検討

既往の業務の報告書、住民へのヒアリングを通じて周辺環境を調査し、災害時の異常風力が発生してもシステム全体の損害を回避するよう統計モデルを検討する。

(4)社内での解析環境のリソース調査と配分検討

各システムを設計する部門の解析環境についてリソースを調査し、モデル規模に応じて適切なソフトウェア及び計算機リソースを配分できるよう検討する。

2.業務を進める手順

業務全体の手順は、図1の通り。

(1)事前調査(1DCADモデル化)

設計上流段階では、不完全な情報を元にシステムの構成や性能を見積もる必要があることに留意する。そこで詳細設計の前段階として図2に示す1DCADにより、システム構成に基づいて全体の挙動を把握できるよう工夫する。

(2)解析実施とパラメータ設計

設計パラメータの変化に伴う製品性能の応答を確認する。このため適正な実験計画のもとに、異常時を含めた多数のケースに留意し、データを統計的に解析する事で効率を上げるよう工夫する。

(3)3DCADによる詳細設計と設計審査

3DCAD化と詳細設計をし、設計審査を行う。CAE品質の確保に留意し、CAEの実施者だけでなく、依頼側の設計者が数値計算理論を学習できるよう工夫する。

(4)運用及び保守とシミュレーション

製品の運用時に収集できるセンサ情報から故障の可能性がある部位の情報について留意し、製品の稼働率を高く、故障停止期間を最小限にする工夫をする。

3.業務を効率的に進めるための関係者との調整方策

業務を効率的に進めるためには、設置環境を考慮し、システム全体を俯瞰した設計計画が必要である。そのため計画の段階から各システムの設計者、工事関係者で構成される協議会を立ち上げコミュニケーションを図る。協議会を通じて設計者とは各システムの要求仕様や目標値の調整を図り、工事関係者には近隣環境の詳しい説明をいただく。更に災害時に配慮すべき事項の聞き取り調査を行う等のマネジメントを行う。以上

じっくり題意を考え、内容を熟考した上で提出しました。

添削結果はこの通りとなりました。(オール4以上でA判定基準とのこと)

そこまで悪くはなさそうだけど、合格ラインには届かず…。

【添削コメント】(コピペできないので要点を書きます)

・「太陽光発電所全体」というのは、どんな高度がが必要か?

・その目的に向かって調査し、検討の材料を集める。調査時にこれは?と思った点を検討する。

・「太陽光発電全体」をどのように解析、シミュレーション技術を用いた設計の高度化をしたいのか?これがわからないと、調査はできない。そのため、調査項目にまとまりがない状況になっている。

・ただし書き方としては良い。調査と検討は何らかの関連付けをした良い解答になっている。

・業務遂行手順の書き方は図を用いられてとても良い。留意、工夫点も良い。

・残念なのが、まとまりを位置づける部分が欠けているところ(最初の目的)。

・「数値計算理論を学習できる」とは何か?また、どんな工夫が必要なのか?

・事前検討によって工程のどこで、何を留意するのか?どんな工夫をするのかが分かるように。(その予測能力が技術士の応用能力である)

・関係調整方策のコミュニケーションは、おおよそ良い。

・マネジメントの理解ができていない。リソース配分になっていない。

このようなポイントで添削のコメントをいただきました。悪いところは改善だ…!

再修正した答案と添削のポイント

添削のコメントを受けて、答案を書きなおしました。

最も気を付けたのは、設計の高度化をする「目的」を最初に明示し、事前検討と業務手順が結びついていることです。

・設計の高度化をする「目的」を最初に明示し、事前検討と業務手順を結びつける。

太陽光発電所は、風力条件・日照条件・機械システム・電気システムが密接に関連しています。そのためいきなり詳細設計をしてしまうと、後から設計変更が必要となった時にシステムを横断して大変更が必要になります。これを防ぐために1DCADという考え方を利用し、全システムを横断的に簡易解析することが肝要です。これを行うためには、①1DCAD化→②主要パラメータの決定→③詳細設計と設計審査→④運用及び保守 の業務手順を踏みます。この業務手順で躓きそうなポイントにたいし、事前調査と事前検討を行います。

このように考えて論文の骨格(タイトル設計)をしてから、答案を作成しました。

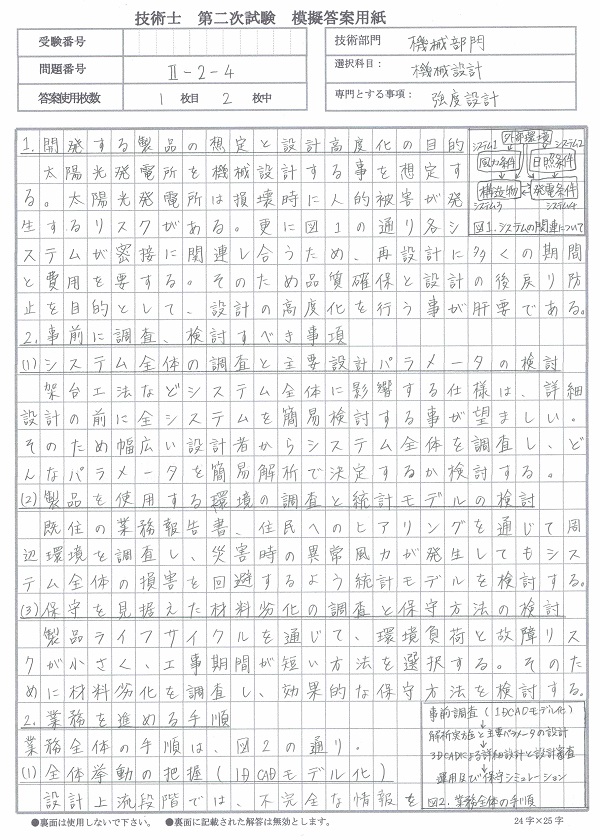

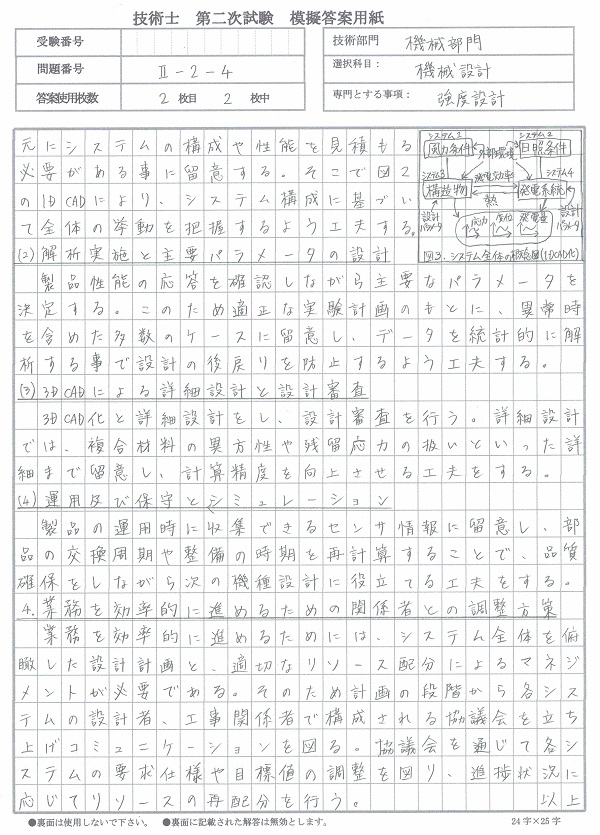

再々提出をしてA判定だった答案(クリックで開きます)

1.開発する製品の想定と設計高度化の目的

太陽光発電所を機械設計する事を想定する。太陽光発電所は損壊時に人的被害が発生するリスクがある。更に図1の通り各システムが密接に関連し合うため、再設計に多くの期間と費用を要する。そのため品質確保と設計の後戻り防止を目的として、設計の高度化を行う事が肝要である。

2.事前に調査、検討すべき事項

(1)システム全体の調査と設計パラメータの検討

架台工法などシステム全体に影響する仕様は、詳細設計の前に全システムを簡易検討する事が望ましい。そのため幅広い設計者からシステム全体を調査し、どんな仕様を簡易解析で決定するか検討する。

(2)製品を使用する環境の調査と統計モデルの検討

既往の業務の報告書、住民へのヒアリングを通じて周辺環境を調査し、災害時の異常風力が発生してもシステム全体の損害を回避するよう統計モデルを検討する。

(3)保守を見据えた材料劣化の調査と保守方法の検討

製品ライフサイクルを通じて、環境負荷と故障リスクが小さく、工事期間が短い方法を選択する。そのために材料劣化を調査し、効果的な保守方法を検討する。

2.業務を進める手順

業務全体の手順は、図1の通り。

(1)全体挙動の把握(1DCADモデル化)

設計上流段階では、不完全な情報を元にシステムの構成や性能を見積もる必要がある事に留意する。そこで図2に示す1DCにより、システム構成に基づいて全体の挙動を把握するよう工夫する。

(2)解析実施と主要パラメータの設計

製品性能の応答を確認しながら主要なパラメータを決定する。このため適正な実験計画のもとに、異常時を含めた多数のケースに留意し、データを統計的に解析する事で設計の後戻りを防止するよう工夫する。

(3)3DCADによる詳細設計と設計審査

3DCAD化と詳細設計をし、設計審査を行う。詳細設計では、複合材料の異方性や残留応力の扱いといった詳細まで留意し、計算精度を向上させる工夫をする。

(4)運用及び保守とシミュレーション

製品の運用時に収集できるセンサ情報に留意し、部品の交換周期や整備の時期を再計算することで、品質確保をしながら次の機種設計に役立てる工夫をする。

3.業務を効率的に進めるための関係者との調整方策

業務を効率的に進めるためには、システム全体を俯瞰した設計計画と、適切なリソース配分によるマネジメントが必要である。そのため計画の段階から各システムの設計者、工事関係者で構成される協議会を立ち上げコミュニケーションを図る。協議会を通じて各システムの要求仕様や目標値の調整を図り、進捗状況に応じてリソースの再配分を行う。 以上

全て4点以上なので、A判定と言えそうです。

ただしオール5点を目指していたので、少々残念といえば残念です。

今回の答案に対して、以下の通りアドバイスをいただきました。

【添削コメント】

よく改善できている。関係調整方策は、少し少ないと感じる。手順の留意点・工夫はすべて書くと字数が足らなくなるので要注意。本番では、ある程度関係調整方策の字数をとるべき(300文字以上)。理由は、評価項目の加点を稼ぐため。そのためにリソースをどのように配分し、その時のリーダーシップを発揮したことなどを具体的に書けると良い。

Ⅱ-2の添削は初めて受けましたが、本当に目から鱗でした。添削を受けて本当に良かった…!

どうやって添削を受けたか

このように技術士試験合格に向けて重要なカギを握る添削。

参考として、私が添削を受けた方法について紹介します。

有料となってしまうのですが、こちらの講座を利用しました。

スタディングのWebページを見る8時間に及ぶ動画講座や10回の添削が付く講座で、私も2022年の合格を目指し受講しました。

4度目の受験となりますが、通信講座を初めて受講しました。そしてついに筆記合格を果たしました!口頭試験の結果待ちです。

こんな感じでマイページに申込書をアップロードするだけで、添削を受けられました。

私が受験申込書の添削を提出した際は、24時間以内に返ってきました。

他にも技術士講座を試してみましたが、スタディング講座は安く隙が無い印象です。

おすすめの勉強方法として、スタディングの講座を紹介>>

技術士講座の比較については、こちらでまとめたので、気になればどうぞ。

技術士(二次試験対策)のおすすめ通信講座を6社紹介>>

まとめ

ここまでお読み頂きありがとうございます。

受験申込書に頂いた添削ポイントについて次のようにまとめます。

・選択科目は正確に書くこと「×設計」「〇機械設計」

・問われた事にだけ正確に答えること

・全体の目的を冒頭に書くと答案に芯が通る

・○○に調査し、××を検討するの書き方は高評価

・○○に留意し、××を工夫するの書き方は高評価

・事前検討によって業務手順のどこで何を留意するかが分かるように書く

・コンピテンシーは採点項目なので明確に記載すること

ため、関係調整方策の字数をとるべき(300文字以上)