技術士二次試験の選択科目Ⅲの点数を上げたい人

機械部門を受験予定で、添削を受けた答案の例を見たい人

スタディングでⅢの添削を受けた実例が気になる人

技術士二次試験の選択科目Ⅲは3枚の答案用紙に記述する必要があります。そのため、3枚もの原稿用紙に何を書いたら評価されるか悩む方も多いと思います。筆記試験をクリアするため、次のようなステップで完成させる方も多いでしょう。

- 答案の書き方について情報を集める

- 自分が納得するまで書く

- 有識者からフィードバック(添削)を貰う

- 答案を書きなおす

中でも3.の添削をもらう事は、とても重要だと考えます。しかし添削をもらうと言っても、有料だったり、人様の時間をいただく事になります。

お金を払って、答案をダメ出しされる。添削も楽じゃない。

添削を受ければすぐ合格答案が量産できる、というと違います。何度も添削を受けても、なかなか60点を超えられない同胞も多く見てきました…!そこで本記事では、私がスタディングで添削を受けた際のポイントを説明します。

添削を受ける回数を減らして、最短で合格する。これをお手伝いします。

・雑誌や本で集めた知識を答案に書いても、集団を抜け出せない。

・自分の受験科目の「専門家」として書く。これが差別化に繋がる。

・かといって、自分よがりで題意を外すのはNG。専門科目のキーワードを適切に使うこと。

・そのため専門科目のキーワードを、自分の業務経験に結びつけて、専門家としての視点で書くこと。

・添削コメントは、忖度抜きで単刀直入

・答案が不十分な箇所にコメントが入る、故に十分な答案にはコメントが少ない

・添削前に再提出が必要な場合は、無料で再提出できるため、初心者に優しい

選択科目Ⅲの審査項目とコンピテンシー

本題(添削の内容)に入る前に、技術士の筆記試験選択科目Ⅲについて簡単に説明します。

選択科目Ⅲの審査項目は次のように明記されています。(技術士の受験申込書参照)

【概念】

社会的なニーズや技術の進歩に伴い、社会や技術における様々な状況から、複合的な問題や課題を把握し、社会的利益や技術的優位性などの多様な視点からの調査・分析を経て、問題解決のための課題とその遂行について論理的かつ合理的に説明できる能力【出題内容】

社会的なニーズや技術の進歩に伴う様々な状況において生じているエンジニアリング問題を対象として、「選択科目」に関わる観点から課題の抽出を行い、多様な視点からの分析によって問題解決のための手法を提示して、その遂行方策について提示できるかを問う。【評価項目】

技術士公式HPの受験申込書より引用

技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)のうち、専門的学識、問題解決、評価、コミュニケーションの各項目

つまり闇雲に回答しても点数が入るわけではなく、「審査項目」を満たした答案作りが肝要です。

審査項目について、「コンピテンシー」を意識して表にまとめると、このようになります。

| 審査項目 | Ⅰ | Ⅱ-1 | Ⅱ-2 | Ⅲ | 口頭 |

|---|---|---|---|---|---|

| 専門的学識 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 問題解決 | 〇 | 〇 | |||

| マネジメント | 〇 | 〇 | |||

| 評価 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| コミュニケーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| リーダーシップ | 〇 | 〇 | |||

| 技術者倫理 | 〇 | 〇 | |||

| 継続研さん | 〇 |

| 審査項目 | Ⅰ | Ⅱ-1 | Ⅱ-2 | Ⅲ | 口頭 |

|---|---|---|---|---|---|

| 専門的学識 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 問題解決 | 〇 | 〇 | |||

| マネジメント | 〇 | 〇 | |||

| 評価 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| コミュニケーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| リーダーシップ | 〇 | 〇 | |||

| 技術者倫理 | 〇 | 〇 | |||

| 継続研さん | 〇 |

コンピテンシーとは、「結果を出し続ける人の行動特性」の事を指します。

技術士に求められるコンピテンシーは、文部科学省のHPで説明があります。

当サイトでもこちらの記事で説明したので、気になる方は参照下さい。

次の審査ポイントで何点入りそうか、意識してください。

- 文章番号、タイトルの入れ方

- 解答は論理的整合性があるか

- 専門的学識

- コミュニケーション能力

- 問題解決能力

- 解決策を評価しリスクを見つけているか

事前に注意したポイント

事前に注意したポイントは主にこの通りです。

(1) 小論文なので、主張することには理由を付ける。

(2) 主語と述語を意識し、長文を避ける。

(3) 章、節、項の書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

機械学会の例は以下。

1.章のタイトル

1・1 節のタイトル1

1・2 節のタイトル2

1・2・1 項のタイトル1

(4) 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(5) 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

ざっと挙げましたが、詳細説明は非表示とします。

詳細説明は、こちらをクリック

(1) 小論文なので、主張することには理由を付ける。

技術士の筆記試験は全て「小論文」です。

小論文というのは、ある命題が与えられて、それに対する課題や解決策を示すものです。

示された解決策には必ず根拠が必要になります。(特に必須科目Ⅰと選択科目Ⅲ)

選択科目Ⅱでも、論述した意図が分からない答案とならないよう、気を付けました。

※Ⅱ-2の(2)は手順を淡々と記述すれば良いですが、回答全体に芯が通っている必要がありました。

(2) 主語と述語を意識し、長文を避ける。

主語と述語を意識し、主張を明確にします。

長文は、論述の意図が分かりにくくなるので、避けた方が良いです。

アガルート講座では、「ワンセンテンス、ワンミーニング」を重要視しています。

(3) 章、節、項の番号やタイトルの書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

章、節、項の番号やタイトルの付け方は一定のルールを設けました。

例えば番号は以下に統一します。

機械学会の例は以下。

1.章のタイトル

1・1 節のタイトル1

1・2 節のタイトル2

1・2・1 項のタイトル1

(4) 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(5) 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

添削課題の説明と最初の答案

スタディング技術士講座では、5個の添削問題から1つを選択し、回答する形式でした。

どの問題も2022年度に出そうな問題ばかりでした。

私が選択した問題はこちらです。

超高齢社会において、高齢者の生活利便性を考えた製品が必要になっている。医療、介護、に限らず、移動や住宅内での生活でも高齢者をサポートする製品が求められてる。今後の人口動態も考慮にいれて、以下の設問に答えよ。

(1) あなたの専門分野において、設計者の観点から高齢化社会に貢献できる製品を具体的に挙げて、製品開発における課題を抽出して分析せよ。

(2) 抽出した課題の中から最も重要な課題を挙げ、解決策を複数示せ。

(3) 解決方法を実施する場合に共通して新たに生まれるリスクとその対策について述べよ。

答案はこちらです。

私が提出した答案(クリックで開く)

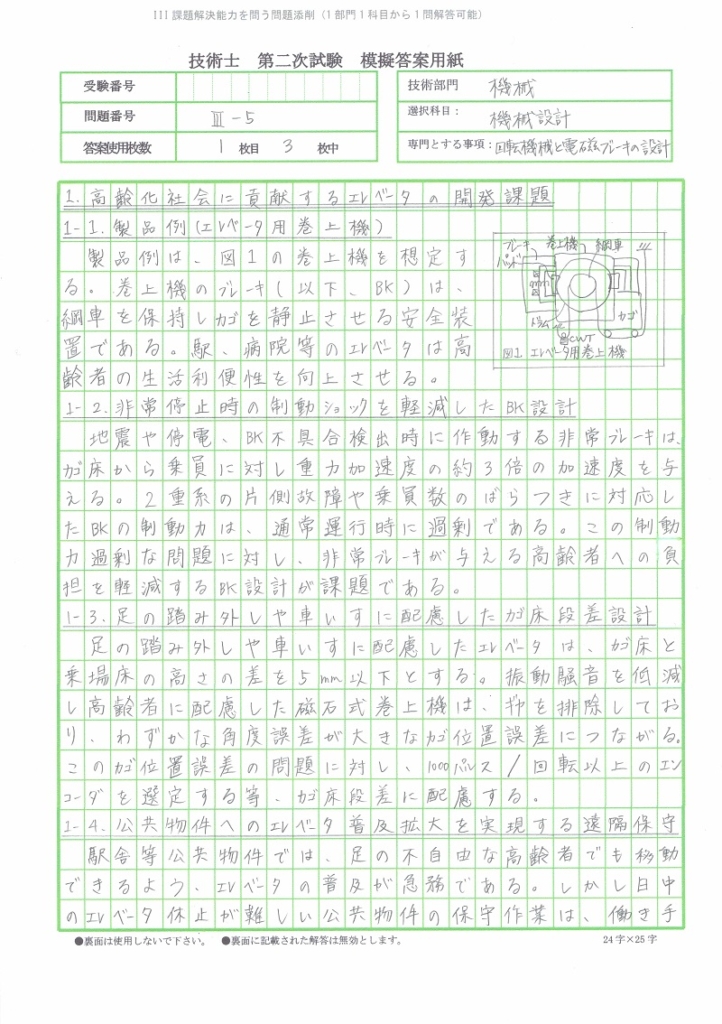

1.高齢化社会に貢献するエレベータの開発課題

1-1.製品例(エレベータ用巻上機)

製品例は、図1の巻上機を想定する。巻上機のブレーキ(以下、BK)は、綱車を保持しカゴを静止させる安全装置である。駅、病院等のエレベータは高齢者の生活利便性を向上させる。

1-2.非常停止時の制動ショックを軽減したBK設計

地震や停電、BK不具合検出時に作動する非常ブレーキは、カゴ床から乗員に対し重力加速度の約3倍の力を与える。2重系の片側故障や乗員数のバラつきに対応したBKの制動力は、通常運行時に過剰である。この制動力過剰な問題に対し、非常ブレーキが与える高齢者への負担を軽減するBK設計が課題である。

1-3.足の踏み外しや車いすに配慮したカゴ床段差設計

足の踏み外しや車いすに配慮したエレベータは、カゴ床と乗場床の高さの差を5mm以下とする。振動騒音を低減し高齢者に配慮した磁石式巻上機は、ギヤを排除しており、僅かな角度誤差が大きなカゴ位置誤差に繋がる。このカゴ位置誤差の問題に対し、1000パルス/回転以上のエンコーダを選定する等、カゴ床段差に配慮する。

1-4.公共物件へのエレベータ普及拡大を実現する遠隔保守

駅舎等公共物件では、足の不自由な高齢者でも移動できるよう、エレベータの普及が急務である。しかし、日中のエレベータ休止が難しい公共物件の保守作業は、働き手が少ない深夜に行う必要がある。この深夜作業員不足の問題に対し、カゴ床段差やBK制動力を無人で自動的に診断可能な巻上機設計が課題である。

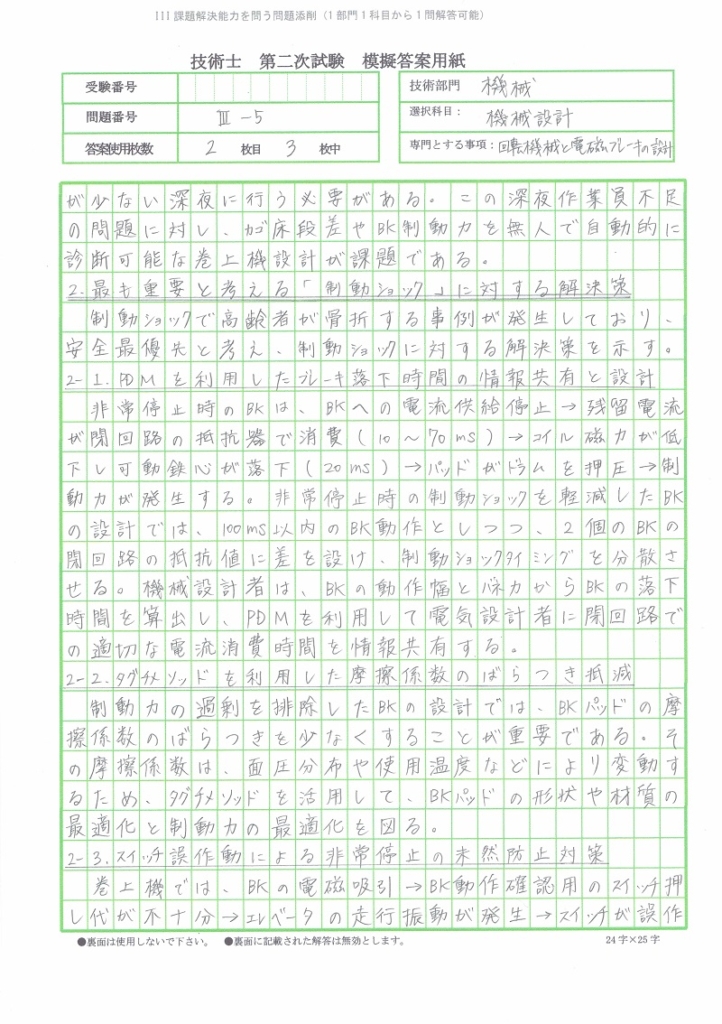

2.課題の解決策

制動ショックで高齢者骨折する事例が発生しており、安全最優先の考えから、制動ショックに対する解決策を示す。

2-1.PDMを利用したブレーキ落下時間の情報共有と設計

非常停止時のBKは、BKへの電流供給停止→残留電流が閉回路の抵抗器で消費(10~70ms)→コイル磁力が低下し可動鉄心が落下(20ms)→パッドがドラムを押圧→制動力が発生する。非常停止時の制動ショックを軽減したBKの設計では、100ms以内のBK動作としつつ、2個のBKの閉回路の抵抗値に差を設け、制動ショック時期を分散させる。機械設計者は、BKの動作幅とバネ力からBKの落下時間を算出し、PDMを利用して電気設計者に閉回路での適切な電流消費時間を情報共有する。

2-2.タグチメソッドを利用した摩擦係数のばらつき低減

制動力の過剰を排除したBKの設計では、BKパッドの摩擦係数のばらつきを少なくすることが重要である。その摩擦係数は、面圧分布や使用温度などにより変動するため、タグチメソットを活用して、パッドの形状や材質の最適化と制動力の最適化を図る。

2-3.スイッチ誤作動による非常停止の未然防止対策

巻上機では、BKの電磁吸引→BK動作確認用のスイッチ押し代が不十分→エレベータの走行振動が発生→スイッチが誤作動→非常ブレーキ作動が発生する。スイッチ誤作動の未然防止では、BKのコイル電流印加開始からスイッチ押下までの時間を遠隔診断する。本未然防止対策は、スイッチ押し代が不十分になる前に、スイッチ動作調整対策ができる。

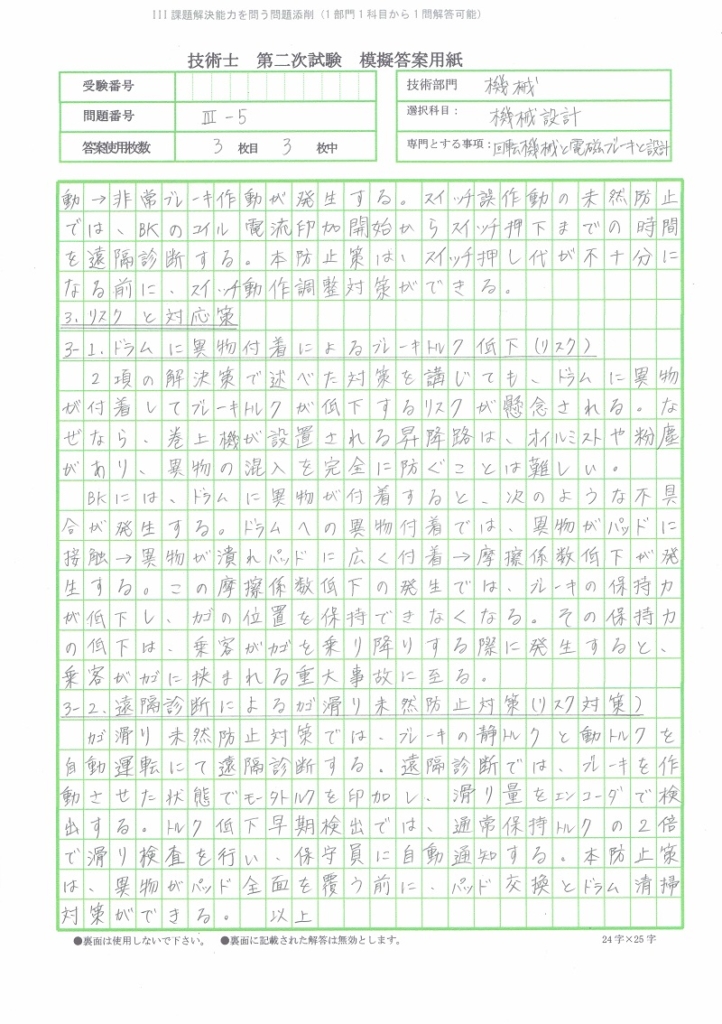

3.リスクと対応策

3-1.ドラムに異物付着よるブレーキトルク低下(リスク)

2項の解決策で述べた対策を講じても、ドラムに異物が付着してブレーキトルクが低下するリスクが懸念される。なぜなら、巻上機が設置される昇降路は、オイルミストや粉塵があり、異物の混入を完全に防ぐことは難しい。

BKには、ドラムに異物が付着すると、次のような不具合が発生する。ドラムへの異物付着では、異物がパッドに接触→異物が潰れパッドに広く付着→摩擦係数低下が発生する。この摩擦係数低下の発生では、BKの保持力が低下し、カゴの位置を保持できなくなる。その保持力の低下は、乗客がカゴを乗り降りする際に発生すると、乗客がカゴに挟まれる重大事故に至る。

3-2.遠隔診断によるカゴ滑り未然防止対策(リスク対策)

カゴ滑り未然防止対策では、BKの静トルクと動トルクを自動運転にて遠隔診断する。遠隔診断では、BKを作動させた状態でモータトルクを印加し、滑り量をエンコーダで検出する。トルク低下早期検出では、必要静トルクの2倍で滑り検査を行い、保守員に自動通知する。本防止策は、異物がパッド全面を覆う前に、パッド交換とドラム清掃対策ができる。 以上

▼図を含めた原稿用紙はこちら。

その採点結果はいかに・・・

・・・

よく書けています。事例も具体的でわかりやすいと思います。

最重要課題ですが、「今後の人口動態も考慮にいれて」を各課題で評価してほしいです。重要なのはわかりますが、問いに対する回答としては物足りません。

他は良いと思います。

シンプルに、いきなり合格点を取ることができました。

自分の答案作成は、間違えた方向に進んでいないことが確認できました。

「添削を受けず、どうしていきなり合格点が取れたか?」

こう考える方は、多いと思います。

そこで、今回の答案作成の手順と、気をつけたポイントを、明記します。

今後の人口動態も考慮にいれて、設計者の観点から高齢化社会に貢献できる製品を具体的に挙げて、製品開発における課題を抽出して分析する。

導入

高齢化社会の移動手段として欠かせない「エレベータ」を挙げる。

3つの問題点

1) 故障を考慮したブレーキは制動力過剰

2) 高齢者に配慮した静音のギヤレス駆動機は角度誤差が大きい

3) 公共物件の保守作業は客利用のため日中できない

3つの課題

1) 非常ブレーキが与える高齢者への負担を軽減するBK設計

2) 1000パルス/回転以上のエンコーダを選定する等、カゴ床段差に配慮した設計

3) カゴ床段差やBK制動力を無人で自動的に診断可能な巻上機設計

最も重要と考える課題とその理由

1) 非常ブレーキが与える高齢者への負担を軽減するBK設計

が最も重要と考える。なぜなら、非常ブレーキで高齢者が骨折する事例があり、

利用者安全確保が最重要課題と考えるためである。

3つの解決策

1) PDMを利用したブレーキ落下時間の情報共有と設計

2) タグチメソッドを利用した摩擦係数のばらつき低減

3) スイッチ誤作動による非常停止の未然防止対策

解決策を実施しても発生するリスク

2項の解決策で述べた対策を講じても、ドラムに異物が付着してブレーキトルクが低下するリスクが懸念される。なぜなら、巻上機が設置される昇降路は、オイルミストや粉塵があり、異物の混入を完全に防ぐことは難しい。

→解決策を講じても、なぜリスクが残ってしまうのか。この理由をしっかり説明する。

リスクの対策

遠隔診断によるカゴ滑り未然防止対策

→リスクの対策は、回避または低減の対策を考える。

- 小論文なので、主張することには理由を付ける。

- 主語と述語を意識し、長文を避ける。

- 章、節、項の書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

- 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

- 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。

このような答案作成が、正しいかったと確認できて、また1ステップ登れた気がします。

どうやって添削を受けたか

このように技術士試験合格に向けて重要なカギを握る添削。

参考として、私が添削を受けた方法について紹介します。

有料となってしまうのですが、こちらの講座を利用しました。

スタディングのWebページを見る8時間に及ぶ動画講座や10回の添削が付く講座で、私も2022年の合格を目指し受講しました。

4度目の受験となりますが、通信講座を初めて受講しました。そしてついに筆記合格を果たしました!口頭試験の結果待ちです。

こんな感じでマイページに申込書をアップロードするだけで、添削を受けられました。

私が受験申込書の添削を提出した際は、24時間以内に返ってきました。

他にも技術士講座を試してみましたが、スタディング講座は安く隙が無い印象です。

おすすめの勉強方法として、スタディングの講座を紹介>>

技術士講座の比較については、こちらでまとめたので、気になればどうぞ。

技術士(二次試験対策)のおすすめ通信講座を6社紹介>>

まとめ

ここまでお読み頂きありがとうございます。

スタディングでの添削で、良い評価を得た論文作成の「ポイント」を次のようにまとめます。

今後の人口動態も考慮にいれて、設計者の観点から高齢化社会に貢献できる製品を具体的に挙げて、製品開発における課題を抽出して分析する。

導入

高齢化社会の移動手段として欠かせない「エレベータ」を挙げる。

3つの問題点

1) 故障を考慮したブレーキは制動力過剰

2) 高齢者に配慮した静音のギヤレス駆動機は角度誤差が大きい

3) 公共物件の保守作業は客利用のため日中できない

3つの課題

1) 非常ブレーキが与える高齢者への負担を軽減するBK設計

2) 1000パルス/回転以上のエンコーダを選定する等、カゴ床段差に配慮した設計

3) カゴ床段差やBK制動力を無人で自動的に診断可能な巻上機設計

最も重要と考える課題とその理由

1) 非常ブレーキが与える高齢者への負担を軽減するBK設計

が最も重要と考える。なぜなら、非常ブレーキで高齢者が骨折する事例があり、

利用者安全確保が最重要課題と考えるためである。

3つの解決策

1) PDMを利用したブレーキ落下時間の情報共有と設計

2) タグチメソッドを利用した摩擦係数のばらつき低減

3) スイッチ誤作動による非常停止の未然防止対策

解決策を実施しても発生するリスク

解決策を講じても、なぜリスクが残ってしまうのか。この理由をしっかり説明する。

リスクの対策

リスクの対策は、回避または低減の対策を考える。

- 小論文なので、主張することには理由を付ける。

- 主語と述語を意識し、長文を避ける。

- 章、節、項の書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

- 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

- 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。