技術士二次試験の選択科目Ⅱ-2の点数を上げたい人

機械部門を受験予定で、添削を受けた答案の例を見たい人

アガルートでⅡ-2の添削を受けた実例が気になる人

技術士二次試験の選択科目Ⅱ-2は2枚の答案用紙に記述する必要があります。そのため、2枚もの原稿用紙に何を書いたら評価されるか悩む方も多いと思います。筆記試験をクリアするため、次のようなステップで完成させる方も多いでしょう。

- 答案の書き方について情報を集める

- 自分が納得するまで書く

- 有識者からフィードバック(添削)を貰う

- 答案を書きなおす

中でも3.の添削をもらう事は、とても重要だと考えます。しかし添削をもらうと言っても、有料だったり、人様の時間をいただく事になります。

お金を払って、答案をダメ出しされる。添削も楽じゃない。

添削を受ければすぐ合格答案が量産できる、というと違います。何度も添削を受けても、なかなか60点を超えられない同胞も多く見てきました…!

そこで本記事では、私が添削を受けて80点だった答案を紹介し、ポイントを説明します。

添削を受ける回数を減らして、最短で合格する。これをお手伝いします。

答案はアガルートの講座で添削いただいたので、アガルートの添削様式も参考にして下さい。

・雑誌や本で集めた知識を答案に書いても、集団を抜け出せない。

・自分の受験科目の「専門家」として書く。これが差別化に繋がる。

・かといって、自分よがりで題意を外すのはNG。専門科目のキーワードを適切に使うこと。

・そのため専門科目のキーワードを、自分の業務経験に結びつけて、専門家としての視点で書くこと。

・チェック項目が13項目でABC評価されるので、「弱い点」がすぐ見つかる

・「弱い点」を「どう修正すれば良いか」、一目でわかるので、勉強の効率も上がる

・自分の答案が、細かく「褒められ」「添削」されるので、修正する「モチベーション」も上がる

選択科目Ⅱ-2の概要

本題(添削の内容)に入る前に、技術士の筆記試験選択科目Ⅱ-2について簡単に説明します。

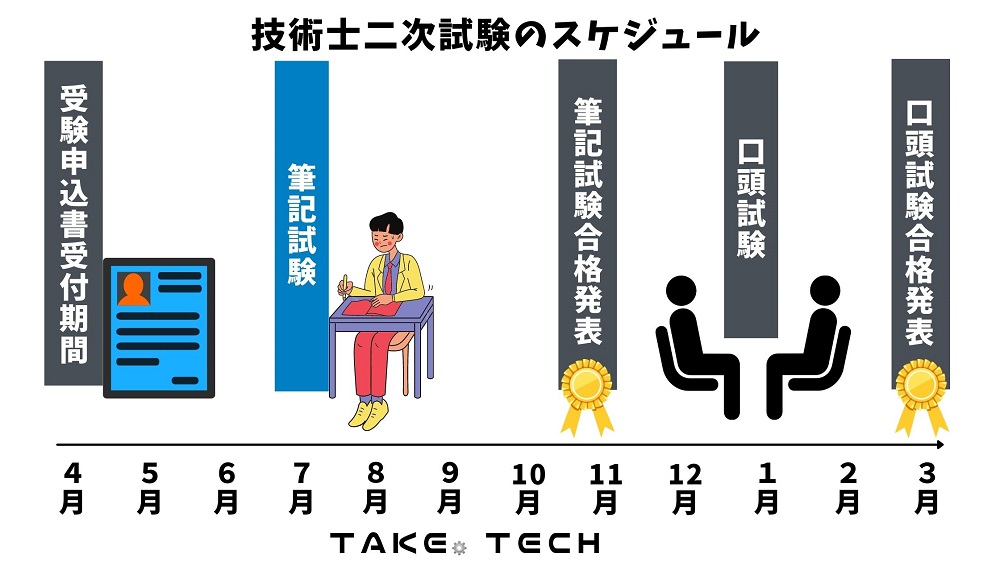

技術士二次試験では、受験申込書を提出した後に、7月に筆記試験を受験します。

その筆記試験では、必須科目Ⅰと選択科目Ⅱ、選択科目Ⅲに分かれます。(総合管理部門を除く20部門)

筆記試験の午前で、必須科目Ⅰが行われ、2時間で原稿用紙を3枚書き上げます。

そして午後では、選択科目ⅡとⅢが行われ、3時間30分で原稿用紙を6枚一気に書き上げます。

この試験時間を考慮すると、Ⅱ-2に使用できる標準的な回答時間は1時間となります。

| 科目 | 解答時間 | 原稿用紙 |

|---|---|---|

| 必須科目Ⅰ | 2時間 | 3枚 |

| 選択科目Ⅱ-1 | 30分 | 1枚 |

| 選択科目Ⅱ-2 | 1時間 | 2枚 |

| 選択科目Ⅲ | 2時間 | 3枚 |

そして科目によって、審査項目は次のように明記されています。(技術士の受験申込書参照)

【概念】

これまでに習得した知識や経験に基づき、与えられた条件に合わせて、問題や課題を正しく認識し、必要な分析を行い、業務遂行手順や業務上留意すべき点、工夫を要する点等について説明できる能力【出題内容】

「選択科目」に関係する業務に関し、与えられた条件に合わせて、専門知識や実務経験に基づいて業務遂行手順が説明でき、業務上で留意すべき点や工夫を要する点等についての認識があるかどうかを問う。【評価項目】

技術士公式HPの受験申込書より引用

技術士に求められる資質能力(コンピテンシー)のうち、専門的学識、マネジメント、リーダーシップ、コミュニケーション

つまり闇雲に回答しても点数が入るわけではなく、「審査項目」を満たした答案作りが肝要だと分かります。

審査項目について、「コンピテンシー」を意識して表にまとめると、このようになります。

| 審査項目 | Ⅰ | Ⅱ-1 | Ⅱ-2 | Ⅲ | 口頭 |

|---|---|---|---|---|---|

| 専門的学識 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| 問題解決 | 〇 | 〇 | |||

| マネジメント | 〇 | 〇 | |||

| 評価 | 〇 | 〇 | 〇 | ||

| コミュニケーション | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |

| リーダーシップ | 〇 | 〇 | |||

| 技術者倫理 | 〇 | 〇 | |||

| 継続研さん | 〇 |

コンピテンシーとは、「結果を出し続ける人の行動特性」の事を指します。

技術士に求められるコンピテンシーは、文部科学省のHPで説明があります。

当サイトでもこちらの記事で説明したので、気になる方は参照下さい。

なおスタディング講座の添削評についても、コンピテンシーが評価項目になっていました。

- 文章番号、タイトルの入れ方

- 解答は論理的整合性があるか

- 専門的学識

- コミュニケーション能力

- リーダーシップの表現はあるか

- マネジメント能力は表現されているか

私が添削課題を提出した時も、コンピテンシーを示す事を意識して、答案作りを行いました。

コンピテンシーは重要。何回でも言います…!

添削で80点評価だった答案の紹介

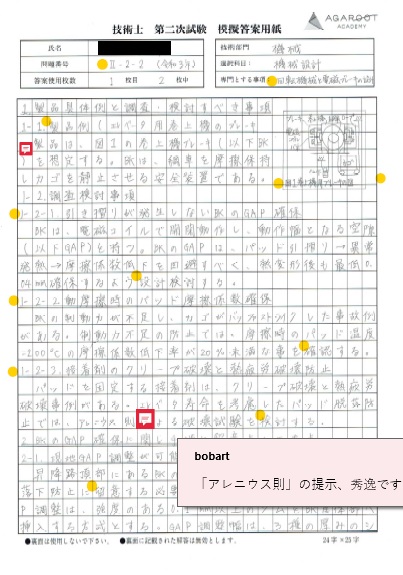

こちらが、添削で80点評価だった答案です。

なお添削者は、技術士総合技術管理部門の資格を持っており、社内で講師の経験がある方です。

一般に機械製品には稼働中に温度の上昇する部位があり、冷却や熱変形を考慮した熱・温度設計を行うことが必要となる。あなたは製品開発のリーダーとして、熱・温度変化を考慮しつつ要求された機能を満たす製品の設計をまとめることになった。業務を進めるに当たって、下記の問いに答えよ。

(1)開発する機械製品を具体的に1つ示し、熱・温度設計を行う際に、調査、検討すべき事項を3つ挙げその内容について説明せよ。

(2)上記調査、検討すべき事項の1つについて、留意すべき点、工夫を要する点を含めて業務を進める手順を述べよ。

(3)機械製品の設計担当者として、業務を効率的、効果的に進めるための関係者との調整方策について述べよ。

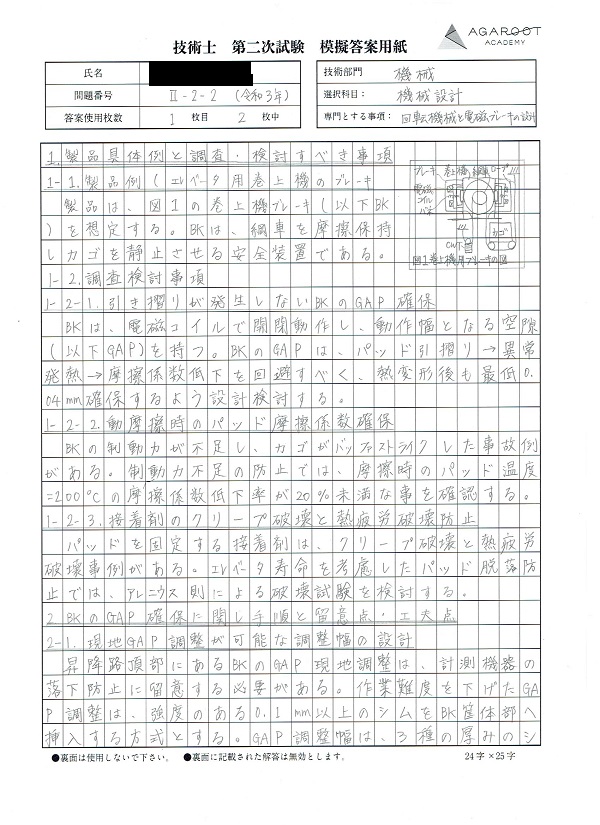

提出した答案はこちらになります。

1.製品具体例と調査・検討すべき事項

1-1.製品例(エレベータ用巻上機)

製品例は、図1の巻上機ブレーキ(以下、BK)を想定する。BKは、綱車を摩擦保持しカゴを静止させる安全装置である。

1-2.調査検討項目

1-2-1.引き摺りが発生しないBKのGAP確保

BKは、電磁コイルで開閉動作し、動作幅となる空隙(以下GAP)を持つ。BKのGAPは、パッド引摺り→異常発熱→摩擦係数低下を回避すべく、熱変形後も最低0.04mm確保するよう設計検討する。

1-2-2.動摩擦時のパッド摩擦係数確保

BKの制動力が不足し、カゴがバッファストライクした事故例がある。制動力不足の防止では、摩擦時のパッド温度=200℃の摩擦係数低下率が20%未満な事を確認する。

1-2-3.接着剤のクリープ破壊と熱疲労破壊防止

パッドを固定する接着剤には、クリープ破壊と熱疲労破壊事例がある。エレベータ寿命を考慮したパッド脱落防止では、アレニウス則による破壊試験を検討する。

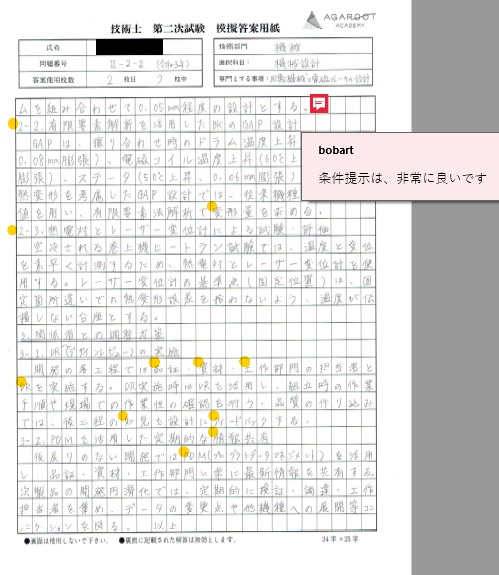

2.BKのGAP確保に関し手順と留意点・工夫点

2-1.現地でのGAP調整が可能な調整幅の設計

昇降路頂部にあるBKの現地GAP調整は、計測機器の落下防止に留意する必要がある。作業難度を下げたGAP調整は、強度のある0.1mm以上のシムをBK筐体部へ挿入する方式とする。GAP調整幅は、3種の厚みのシムを組み合わせて0.05mm程度の設計とする。

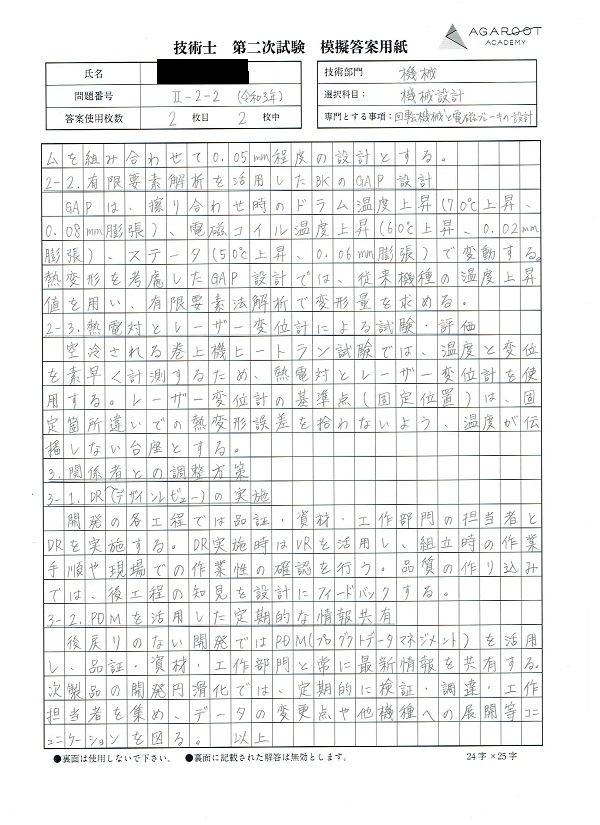

2-2.有限要素解析を活用したBKのGAP設計

GAPは、擦合せ時のドラム温度上昇(70℃上昇、0.08mm膨張)、電磁コイル温度上昇(60℃上昇、0.02mm膨張)、ステータ(50℃上昇、0.06mm膨張)で変動する。熱変形を考慮したGAP設計では、従来製品の温度上昇値を用い、有限要素解析で変形量を求める。

2-3.熱電対とレーザー変位計による試験・評価

空冷される巻上機ヒートラン試験では、温度と変位を素早く計測するため、熱電対とレーザー変位計を使用する。レーザー変位計の基準点(固定位置)は、固定箇所違いでの熱変形誤差が含まれないよう、コイル等からの温度が伝播しない台座とする。

3.関係者との調整方策

3-1.DR(デザインレビュー)の実施

開発の各工程では品証・資材・工作部門の担当者とDRを実施する。DR実施時はVRを活用し、組立時の作業手順や現場での作業性の確認を行う。品質の作り込みでは、後工程の知見を設計にフィードバックする。

3-2.PDMを活用した定期的な情報共有

後戻りのない開発ではPDM(プロダクトデータマネジメント)を活用し、品証・資材・工作部門と常に最新情報を共有する。次製品の開発円滑化では、定期的に検証・調達・工作担当者を集め、データの変更点や他機種への展開等コミュニケーションを図る。以上

こちらの答案を作成するに当たって気をつけたポイントは次の通りです。

(1) 専門科目のキーワードを、業務経験に結びつけて、専門家として書く

(2) 小論文なので、主張することには理由を付ける。

(3) 主語と述語を意識し、長文を避ける。

(4) 章、節、項の書き方は統一する。可能なら所属学会に従う。

機械学会の例は以下。

1.章のタイトル

1・1 節のタイトル1

1・2 節のタイトル2

1・2・1 項のタイトル1

(5) 文頭は「1マス」空けて書き始める。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

(6) 体言止めは箇条書きのみで使用する。基本は論文調の文末「である」を使う。(Ⅱ-1の添削で指摘された)

答案を書いた当時、Ⅱ-2に苦手意識が有ったので、とにかく専門家としての論文作成を最優先しました。

以下ポイントのような、細かい書き方は出来ていません。

・問題文に沿った記述パターンを徹底する。

○○を調査し、××を検討する。○○を留意し、××を工夫する。

アガルート通信講座での添削結果

アガルート通信講座で添削を受けた結果は次の通りでした。

| 解答論文評価視点 | 評価 |

|---|---|

| 文章番号、タイトルの入れ方 | A |

| 図表の挿入はあるか・解答の中で説明しているか | A |

| 文章は一文一意になっているか・文法上の間違いはないか | A |

| 一つの文章は、70文字以内に収まっているか。主語と述語の関係はあっているか | A |

| 論理的な文章構成になっているか、論理の飛躍はないか | A |

| 設問に対して、解答はズレていないか | A |

| コンピテンシー:コミュニケーション能力(分りやすい文章か) | A |

| コンピテンシー:専門的学識(専門知識に間違いは無いか) | A |

| 調査項目と検討項目は分けて、明確になっているか | B |

| 業務手順は分りやすいか | A |

| 留意点や工夫を要する点は明確になっているか | B |

| コンピテンシー:リーダーシップの表現はあるか | A |

| コンピテンシー:マネジメント能力は表現されているか | A |

チェック項目が13項目でABC評価されるので、「弱い点」がすぐ見つかります。

【全体のコメント】

評価は、B++(左記表にはありませんが、合格答案に近傍)です。 記述体裁を拝見しても、かなり経験を積まれた方と推察いたします。 技術文章の記述視点を念頭されておりますので、些細な指摘はございません。 上記しましたように調査項目と検討項目の表現の仕方ならびに可能な範囲で手順項目ごとの留意点・工夫点の表現を整理ください。

【指摘事項】

今回の記述内容を調査事項部分と検討事項部分に分けて、表記ください。調査事項があって、その検討事項の順と考えていただければよいです。

文書記述の他、フロー図示も検討ください。試験委員の立場で誤読なく正確に把握いただくにはどうするかを常に考えましょう。

手順項目ごとに可能な範囲で、留意点と工夫点を書いてください。本問題にあっては、業務遂行に関する留意点を示されたこと、秀逸です。

「弱い点」を「どう修正すれば良いか」、一目でわかるので、勉強の効率も上がります。

提出した解答用紙に対する、「特に良い点」と「要修正点」のコメントも付いていました。

自分が意識したポイントが褒められるのは嬉しい!

このように添削を受けた後、答案を修正しました。

しかし令和4年度の試験で使用する答案となりそうなので、申し訳ございませんが非公開とします。

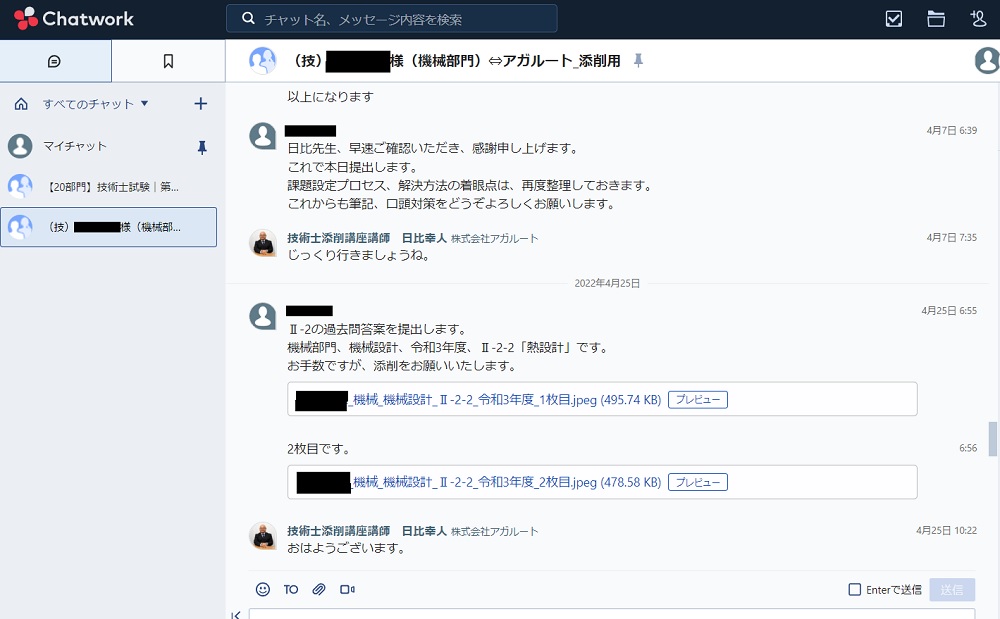

どうやって添削を受けたか

このように技術士試験合格に向けて添削が大変重要であると考えています。

そこで参考として、私が添削を受けた方法について紹介します。

有料となってしまうのですが、こちらの講座を利用しました。

8回の添削と1回の模擬面接が付く講座で、私は2022年の合格を目指し受講しました。

4度目の受験となりますが、通信講座を初めて受講しました。そしてついに筆記合格を果たしました!口頭試験の結果待ちです。

こんな感じでチャットアプリに申込書をアップロードするだけで、添削を受けられました。

私が受験申込書の添削を提出した際は、24時間以内に返ってきました。

他にも技術士講座を試してみましたが、アガルート講座は返金制度が大変魅力的です。

アガルートの技術士講座をレビューしました。驚愕の返金制度あり>>

技術士講座の比較については、こちらでまとめたので、気になればどうぞ。

技術士(二次試験対策)のおすすめ通信講座を6社紹介>>

アガルートの通信講座で添削を受けた理由

私としては完成させた答案でした。これを敢えてアガルートの技術士講座で添削いただきました。

なぜ、添削で80点を貰った答案を、別の先生に見て貰うか。それは万人に受ける答案を目指したからです。

技術士試験では、どんな採点者に当たるか分かりません。

どんな採点者に当たっても、合格答案だとアピールできる実力が欲しく、複数の人に添削いただきました。

1人から80点評価の答案より、10人に70点以上と言われる答案を目指したい。

アガルートは、合格時に素晴らしい返金制度があり、そのためアガルート講座を併用しています。

まとめ

ここまでお読み頂きありがとうございます。

「答案作成で重要だったこと」、「アガルートのⅡ-2添削レビュー」をまとめます。

・雑誌や本で集めた知識を答案に書いても、集団を抜け出せない。

・自分の受験科目の「専門家」として書く。これが差別化に繋がる。

・かといって、自分よがりで題意を外すのはNG。専門科目のキーワードを適切に使うこと。

・そのため専門科目のキーワードを、自分の業務経験に結びつけて、専門家としての視点で書くこと。

・調査事項部分と検討事項部分に分けて、表記する。調査事項があって、その検討事項の順。

・チェック項目が13項目でABC評価されるので、「弱い点」がすぐ見つかる

・「弱い点」を「どう修正すれば良いか」、一目でわかるので、勉強の効率も上がる

・自分の答案が、細かく「褒められ」「添削」されるので、修正する「モチベーション」も上がる

他にもⅡ-2の答案添削例が見たい方は、こちらが参考になると思います。

▼スタディング講座でC→A判定を取った軌跡をまとめました。

スタディングの技術士講座で選択科目Ⅱ-2を受けてみた>>