スコープという言葉には「範囲」という意味があり、PMBOKガイドでは「範囲」の意味で使っています。

プロジェクトマネジメントでスコープとは、「仕様」まで含めた「作業範囲」や「責任範囲」を表します。

つまり、顧客要求を把握し、それに応じた適切な成果物を提供するという領域になります。

そんなスコープのマネジメントに関し、次の用語をざっくばらんに説明します。

実際の試験用語として厳密に参照されたい場合は、PMPOKや参考書をご確認ください。

要求のマネジメント

要求のマネジメントとは?

要求のマネジメントとは、ざっくりと言うと

「お客さんの『こうしてほしい!』をちゃんと集めて、漏れなくブレずにプロジェクトに反映させる技術」

いわば、恋人とのデートプランを立てるようなもの。

「海に行きたい」「美味しいランチが食べたい」「日焼けはNG」

――これ、全部「要求(要件)」です。

要求のマネジメント5ステップ(PMBOK的な説明)

- 要求の計画(Plan Requirements Management)

どうやって要求を集めて、記録して、管理するかの決めルール。

👉「デートの前に、希望をLINEで聞いてとこ」みたいなノリです。 - 要求の収集(Collect Requirements)

客さん、ユーザー、ステークホルダーなどから要求を聞き出します。

👉まるで「彼女の友達にも調査して、理想のサプライズを探す」感じです。 - 要求の分析(Define Scope)を集めた

要求をもとに、どこまでプロジェクトでやるかを決定します。

👉「海に行って、水族館はOK。夜のバーベキューは今回は無理だな…」みたいに調整します。 - 要求の文書化(Create Requirements Documentation)

要求を正しく書面に残します。その後「言った・言わない」にならないように - 要求のトレーサビリティ・マトリクス(Requirements Traceability Matrix)作成

要求がどこでどう生きて来るか追跡できるように

要求管理でありがちなNG集(あるある)

- 「あ、それ言ってなかったっけ?」

→要求の収集ミス。

👉デート中「やっぱ夜景も見たかったな…」って言われて真顔になる。 - 「そんな要求なかったよね?」

→文書化不足。

👉「いやいや、絶対言ってたって!証拠はLINE!」みたいな論争に。 - 「この機能、誰の要求だけ?」

→トレーサビリティなし。

👉「なんで突然ビーチバレーの道具買ったんだっけ…?」状態。

PMP試験でのポイント

- ステークホルダーとの関係性を重視!要求はあくまでも期待を反映しているので、信頼関係が命。

- 変更管理とセットで理解しよう!要求は変わる。いやマジで変わる。恋人のような気持ち。

- ツールや技法もチェック

→インタビュー、ワークショップ、ブレスト、プロトタイピングなど

要求の管理は、「ステークホルダーが何を望んでいるか」を把握し、それをブレズにプロジェクトに反映させるための仕組みです。恋人とのデートですら、ちゃんと管理しないと「機嫌が悪くなってしまう(=プロジェクト失敗)」んです。予算何億のプロジェクトで、要求の管理をやらない手はない!

ユーザーストーリー

ユーザーストーリーとは?

ユーザーストーリーとは、ざっくりと言うと、

「ユーザーの立場から、“超シンプルに書いた短い物語”」

です。

これは、芥川龍之介でも村上春樹でもなく、

もっと軽くて実用的で、「つぶやきレベルの要件定義」のようなもの。

たとえ話:ラーメン屋アプリの場合

あなたは、ラーメン屋さんの注文アプリを作るプロジェクトのPM。

ここに出てきたユーザーストーリーがこれ:

「私は客として、並ばずに注文できるように。そうすればスムーズにラーメンを食べられるからだ。」

これだけ!

小説の一節、Twitterで言えちゃうレベルです。

ユーザーストーリーのテンプレ

私は(誰)として、(何を)したい。そうすれば(なぜ/何の価値)この3つが入っていればOK!

| 要素 | 意味 | 例(ラーメンアプリ) |

|---|---|---|

| 誰(Who) | どのユーザーですか? | 「私は客として」 |

| 何を(What) | したい? | 「並ばずに注文したい」 |

| どうして(Why) | なぜそれが大事ですか? | 「スムーズにラーメンを食べたい」 |

| 要素 | 意味 | 例(ラーメンアプリ) |

|---|---|---|

| 誰(Who) | どのユーザーですか? | 「私は客として」 |

| 何を(What) | したい? | 「並ばずに注文したい」 |

| どうして(Why) | なぜそれが大事ですか? | 「スムーズにラーメンを食べたい」 |

PMP試験として理解すべきことは

- アジャイルでの要求の表現方法

- 製品バックログアイテムのひとつ

- プロジェクトの範囲をスコープではなく価値で定義する考え方

先に「ユーザーが本当に欲しいもの」にフォーカスした手法です。

ユーザーストーリーは、ユーザー視点で価値に重点を置いた要求の表現方法。

堅実な「仕様書」ではなく、「ユーザーの声」をラフに形にするものです。

バックログの優先順位付け

PMP試験のアジャイル分野で出てくる「バックログの優先順位付け(Backlog Prioritization)」って、シンプルに聞こえるけど、いざ出題されると「え、どの順でやるのが正解!?」って悩ましいです。

まず「バックログ」ってなに?

まず「バックログ」とは簡単に言うと、

「やりたいこと全部書いている『やることリスト』」

でもただのリストじゃありません。

プロダクトオーナーの夢と妄想と現実が詰まった、無駄なToDoリストです。

バックログの優先順位とは?

バックログの優先順位とは・・

「この中で、どれからやる?何を一番大事にする?」を決めること。

ただし、決める際は「なんとなく」や「思いつき」は禁止です。

ハンバーガー屋でのバックログ考察

あなたがハンバーガー屋をオープンするプロジェクトのPMだとします。

バックログにはこんな項目が…

- チーズバーガーを追加する

- モバイル注文に対応する

- ハンバーガーの箱を金ピカにする

- フライドポテトにトリュフオイルをかける

- 期間限定でベーコン20枚バーガーを出す

これ、どれからやりますか?

見た目のインパクト?売上?コスト?お客さんの要望?

ここで優先順位付けのテクニックが登場します!

主な優先順位付けの考え方

1.ビジネス価値(ビジネスバリュー)

「それで売上や顧客満足がグンと上がる?」

👉 例:モバイル注文対応→ 消費性爆上がり!

2.リスクと機会(リスクの軽減 / 機会の実現)

「今やっとあと後々助かる?」

👉 例:モバイル注文の技術を今頑張って、他店舗展開が楽に!

3.依存関係(Dependency)

「これを先にやらないと、他のが進まない?」

👉 例:パティの規格変更がわら終わらず、20枚バーガー作れない…

4.コストと労力(労力 / コスト)

「めっちゃ時間かかる?すぐ終わる?」

👉金ピカの箱→コスパ最悪

優先順位の現場あるある

- 開発者:「やっぱ最初に金ピカの箱やっときましょ!」

→ 見た目は大事だけど…誰が買うんやそれ(笑) - ステークホルダー:「全部優先度“最高”で」

→ はい出ました。「全部大事」は「何も決まってない」と同義です! - プロダクトオーナー:「とりあえずカッコいいのから」

→ 感情も大事だけど、価値と根拠で語ろう!

優先順位付けは、「最も価値があるものを、最も早く届ける」ための技術。

アジャイルの価値観とズレたらNGです!

スコープベースライン

「スコープ・ベースライン(Scope Baseline)」も、PMP試験でバッチリ出るポイントです。

スコープ・ベースラインとは?

一言でいうと…

「プロジェクトで“何を作るか”の公式な決定版メニュー表!」

です。

あなたが「結婚式のウェディングケーキを作るプロジェクト」のPMだったとして、

- 「3段重ね」

- 「チョコレート味」

- 「フルーツ乗せ」

- 「名前入りプレート」

と決めたら、それがスコープ・ベースライン。

この内容は「そのうちブレないように」「勝手に変わらないように」 固定しておく、というわけです。

内容は3つのセットメニュー!

スコープ・ベースラインは3点セットで構成されます:

| 要素 | 概要 | 例(ウェディングケーキ) |

|---|---|---|

| スコープ記述書 | 何をやる/やらないかの詳細説明 | 「3段」「チョコ」「名前入り」など詳細に書いている |

| WBS(作業分解構成図) | どの作業で分かれるか、ツリー構造で分解 | 材料準備→スポンジ焼く→フルーツカット→デコる… |

| WBS辞書 | 各WBS要素の説明(仕様書的なやつ) | 「スポンジはココア味」「フルーツは季節のもの」など細かいところ |

| 要素 | 概要 | 例(ウェディングケーキ) |

|---|---|---|

| スコープ記述書 | 何をやる/やらないかの詳細説明 | 「3段」「チョコ」「名前入り」など詳細に書いている |

| WBS(作業分解構成図) | どの作業で分かれるか、ツリー構造で分解 | 材料準備→スポンジ焼く→フルーツカット→デコる… |

| WBS辞書 | 各WBS要素の説明(仕様書的なやつ) | 「スポンジはココア味」「フルーツは季節のもの」など細かいところ |

ケーキ屋で例えるスコープ・ベースライン

これを想像してみてください:

あなたがお客さんにケーキを届けるとして、口頭だけで「いい感じのケーキで!」って言われたらどうですか?

- あなた「3段で行きますね!」

- 客「いや、1段って言いましたけど?」

- あなた「チョコ味にしておきました!」

- 客「バニラって言ったじゃん!」

\修羅場/

このような事態を防ぐために「これが公式のケーキ仕様です!」とする文書が、スコープ・ベースラインなのです。

なぜ「ベースライン」なの?

「ベースライン」とは、比較や変更管理のための「ものさし」のこと。

例:

「スコープ・ベースは『3段ケーキ』だったけど、2段に変更するなら、ちゃんと変更管理プロセスずっとね!」

勝手に変更されたら、ケーキは倒れるし、予算はオーバーするし、嫁は泣きます。

あるある・やってはいけない例

- 「ちょっとだけトッピング増やしてもバレないでしょ」

→ 小さな「スコープクリープ」が命取り! - 「この変更、口頭で伝えたんで大丈夫っす!」

→ どこにも記録されてない!?PMP的にはアウト! - 「スコープ・ベースラインって、どっかにあった気がする…」

→ ベースラインが迷子になると、プロジェクトも迷子。

PMP試験として重要なポイント

- スコープ・ベースラインはプロジェクト・経営計画書一部

- 変更したいときは統合変更管理プロセスを必要あり

- スコープ管理において、「何をやる・やらない」を線引きするための核

- WBSとのが、**「範囲の定義→分解→管理」**という流れをしっかりと保持して強い!

- 「やること・やらないこと」を明文化!

- WBSとセットで、構造的に管理!

- 勝手な変更はNG!変更管理プロセスを通そう!

- ケーキだって仕様通りに作らないとブーケが飛んできます!

WBS

PMP試験ではおなじみのWBS(Work Breakdown Structure)。ただ、名前からして「なんだか機械的で、まるでExcelとらめっこしそうなやつ…」という印象を持ちがち。でも大丈夫。 今回は、WBSを「笑いとスイーツ」で優しく分解してみましょう!

WBSってなに?

ざっくりと言うと、

「プロジェクトでやることを、漏れ漏れなく、全部分けてツリー一覧表」

です。WBSは「お菓子作りレシピの分解図」みたいなもの!

ケーキ作りプロジェクトで例えるWBS

あなたが「誕生日ケーキを作るプロジェクトのPM」とします。

このとき、WBSはこう書かれます:

0.プロジェクト目標

「誕生日ケーキを完成させる」

1.材料の準備

卵を買う

小麦粉を計る

生クリームを冷やしやすい

2. ケーキ本体の作成

スポンジを焼く

スポンジを冷ます

デコレーションする

3. ケーキの納品

写真を撮る

ケーキを箱詰めする

誕生日パーティー会場へ移動

WBSとは「仕事を分けて、箱にしまう技術」

WBSでは、プロジェクトを「作業のかたまり(ワークパッケージ)」に分けていきます。

- 「材料買う」っていう箱

- 「焼く」っていう箱

- 「届ける」っていう箱

この箱たちを上から順に、徐々に細かく分けていくことで、「やるべきことを全部洗い出す」わけです。

なぜWBSが重要なのか

- 抜け漏れを防ぐ

→ 絶対やってはいけないことが全部見える! - 見積りしやすい

→各パッケージを見える化 - 誰が何するか割り振れる

→ ワークパッケージ単位で担当をアサイン! - 「仕様にないことやるな!」の線引きになる

→ スコープ管理のカギ!

PMP試験でのポイント

| 覚えておくべきこと | 内容 |

|---|---|

| WBSはスコープ・ベースラインの一部 | 「スコープ記述書+WBS+WBS辞書」 |

| ワークパッケージ | WBSの一番下具体的な作業単位(タスクではない) |

| 構造はトーナメントのような階層構造 | どんどん分割していく(階層構造) |

| 100%ルール | 親要素は子要素すべての合計(抜け漏れ×) |

| 「要素に“名詞”を使う」 | 作業ではなく、成果物として本来のが一般的 (例:「スポンジ作成」ではなく「スポンジ」) |

| 覚えておくべきこと | 内容 |

|---|---|

| WBSはスコープ・ベースラインの一部 | 「スコープ記述書+WBS+WBS辞書」 |

| ワークパッケージ | WBSの一番下具体的な作業単位(タスクではない) |

| 構造はトーナメントのような階層構造 | どんどん分割していく(階層構造) |

| 100%ルール | 親要素は子要素すべての合計(抜け漏れ×) |

| 「要素に“名詞”を使う」 | 作業ではなく、成果物として本来のが一般的 (例:「スポンジ作成」ではなく「スポンジ」) |

よくあるWBSあるある

- 「WBS作ったら仕事が終わった気になる」

→実はここからが始まる! - 「めっちゃ分解したけど、実行フェーズで「何だったらいいの?」って言われる」

→ WBSが「成果物ベース」じゃないと、作業のイメージが湧かない… - 「その作業、WBSにならないからスルーしました」

→ うっかり「スコープ外」扱いされる悲劇…

WBSまとめ

| WBSとは… | 意味 |

|---|---|

| 全体を分解 | 目標 → 成果物 → 作業単位段階的に検討 |

| 箱詰め思考 | 各要素を「抜けなく」分類して管理 |

| スコープ制御 | 「これやしからん!」と明確に宣言できる |

| PMPの重要用語 | 計画プロセス群の要(中心)です! |

| WBSとは… | 意味 |

|---|---|

| 全体を分解 | 目標 → 成果物 → 作業単位段階的に検討 |

| 箱詰め思考 | 各要素を「抜けなく」分類して管理 |

| スコープ制御 | 「これやしからん!」と明確に宣言できる |

| PMPの重要用語 | 計画プロセス群の要(中心)です! |

スコープクリープ

PMの天敵とも言えるこの言葉──スコープ・クリープ(Scope Creep)。名前はちょっとカッコイイけど、プロジェクトマネージャーにとっては横から忍び寄るホラー映画の怪物みたいな存在です。では今回もたっぷりに、優しく解説していきます🍰

スコープ・クリープとは?

一言で言えば、

「気がついたら、やることが増えてる」現象。 じつは、正式な変更手続きナシだったのが原因!?

こんな感じです

👨💼「あのぅ…ついでにこれもお願いしていい?」

👩💻「えっ…前に言ってなかったんですよね?」

👨💼「まあ、大変じゃないですよね?頼むよ〜♪」

👩💻(あ、出た。スコープクリープ…)

ケーキ屋で例えるスコープ・クリープ

あなたがPMとして「結婚式のケーキを作る」プロジェクトを管理しています。

最初のスコープ(やること)は:

- 3段のチョコレートケーキ

- 生クリームデコレーション

- 新郎新婦の名前入りプレート

もしかして、もしかして…

👰「やっぱ中にイチゴも入れて」

🤵「花火も仕込んでくれる?」

👰「ドライアイスでもモクモクってのも…!」

あなた(PM)「えっっっっ……(聞いてない)」

スコープが徐々に増えてきています…それがスコープ・クリープです。

なぜ「クリープ」なの?

「クリープ(creep)」は英語で「忍び寄る」とか「少しずつ進む」って意味です。

そうですね、スコープクリープは…

💀「こっそり」「ジワジワ」「気づいたら取り返しがつかない」

という、怖い特徴を持っているわけです。

なぜスコープクリープは問題なのか?

| スコープクリープの問題 | 内容 |

|---|---|

| スケジュール遅延 | 追加作業のせいで納期ぎりぎりに |

| 予算オーバー | 見積もってない作業のせいで負けに |

| チーム疲労問題 | 「え、これもやるの?」の連続でモチベダウン |

| 顧客トラブル | 「聞いてない!」または「やったのに認めてもらえない!」 |

| スコープクリープの問題 | 内容 |

|---|---|

| スケジュール遅延 | 追加作業のせいで納期ぎりぎりに |

| 予算オーバー | 見積もってない作業のせいで負けに |

| チーム疲労問題 | 「え、これもやるの?」の連続でモチベダウン |

| 顧客トラブル | 「聞いてない!」または「やったのに認めてもらえない!」 |

スコープ・クリープを防ぐ方法

- スコープ・ベースを明確にする

→ 「やることリスト」は文書でしっかり残しておきます! - 変更管理プロセスを使う

→ 追加や変更は正式な申請&承認フローをよろしく! - 「イエスマンPM」にならない

→ 「それ、スコープ外ですので」と勇気を! - ステークホルダーと密なコミュニケーション

→ 勝手に期待値がふくらまないように、丁寧に説明!

PMP試験での用語整理

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| スコープクリープ | 正式な変更プロセスなしでスコープが拡大すること |

| Integrated Change Control(統合変更管理) | スコープ変更を正式に処理するプロセス |

| スコープ・ベースライン | スコープを明確化&固定する基準。クリープの防波堤! |

| 用語 | 意味 |

|---|---|

| スコープクリープ | 正式な変更プロセスなしでスコープが拡大すること |

| Integrated Change Control(統合変更管理) | スコープ変更を正式に処理するプロセス |

| スコープ・ベースライン | スコープを明確化&固定する基準。クリープの防波堤! |

現場あるある

- 「ちょっとだけ」って言われたけど、1週間かかった

- 誰も知らない作業が終わった

- PMが「頼まれたら断れない性格」で大炎上

- 「最初より完成品が豪華すぎる」のに、誰も褒めてくれない

まとめ:「スコープクリープ=プロジェクトの『勝手にミッション増やす屋』」

- 変更は「正式な手続き」を通すべし!

- スコープ・ベースラインを「防波堤」に!

- PMはスコープガードマン!

- 「ついでにやっといて」は禁句!

スコープクリープを許すと、プロジェクトは「便利屋」へと変わり、

最後には「誰も得しないカオス状態」になるので注意!

PMP用語解説リンク集

プロジェクトの開始と計画

プロジェクト手法の理解と選択

スコープのマネジメント

スケジュールのマネジメント

予算のマネジメント

品質のマネジメント

資源のマネジメント

コミュニケーションのマネジメント

リスクのマネジメント

調達のマネジメント

ステークホルダーエンゲージメント

終結、ガバナンス、統合

作業の実行とマネジメント

プロジェクト作業と管理

変更管理、課題管理

パフォーマンスの高いチームを作り支援する

チームの育成

エンパワーメントと指導

共通理解の形成

チームのパフォーマンスを支援する

障害を取り除く

変化への対応とPDCA

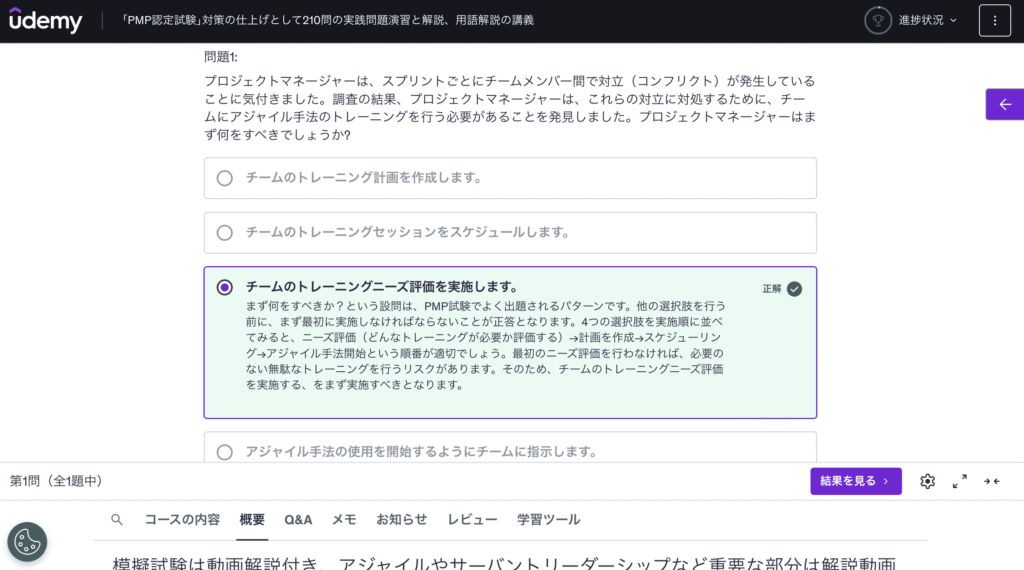

Udemy PMP模擬試験講座

Udemyとは、2010年にアメリカで創業された教育系スタートアップ企業で、2015年にベネッセと連携して日本に展開しています。Udemyは、さまざまな講師の講義を選択でき、受講料も大変安いのが特徴です。日本ではIT業界や若年層を中心に普及が進んでいて、PMP試験対策のラインナップも豊富です。

これだっ!!Udemyで日本人に真にオススメできる模擬試験講座を作るぞ!ということで半年以上かけて作りました。

↓実際の画面

本講座は、基礎の復習と、仕上げの模擬試験練習ができる講座となっています。

・アジャイルなどの重要用語解説動画

・10問ごとの小テスト(スキマ時間活用)

・210問の模擬試験と解説

・模擬試験の解説動画

大変好評いただいており、数あるUdemy講座の中から3%程度が選出される、Udemy Business講座の仲間入りを果たしました。皆さまの日頃のご愛顧に感謝いたします。

UdemyPMP 模擬試験講座が1500円。ベストセラー講師が作成

模擬試験・ミニテスト・解説動画付き